Di Balik Penulisan “Jika Aku Milikmu”

*

Semuanya bermula dari ajakan Widyawati Oktavia, editor Penerbit GagasMedia. Kepada saya, Iwied, begitu kami akrab memanggilnya, ia mengundang untuk menulis satu novel dalam proyek seri dari GagasMedia bertajuk "Indonesiana". Saat itu, kalau saya tidak keliru mengingat, adalah penghujung tahun 2012. Ajakan itu saya iyakan, akan tetapi saya gagal memenuhi tenggat yang diberikan Iwied dan GagasMedia.

Waktu itu, saya sudah menulis sebagian dari novel tersebut: sebuah cerita cinta berlatarkan kota kelahiran saya, pontianak. tokohnya: Sarif dan Nur. Dalam seri novel tersebut, ada kira-kira enam penulis yang bergabung. Ketika itu, Tampaknya saat itu manuskrip dari penulis lain sudah terkumpul, sementara saya belum menyerahkan apapun ke Iwied. Karena merasa tidak dapat merampungkan naskah dalam waktu dekat, dan lagipula tenggat waktu sudah saya terabas hingga jauh, akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari proyek “Indonesiana”.

Berselang kurang-lebih satu tahun dari itu, Iwied mengirimi saya surel. Isinya, sebuah ajakan lain. GagasMedia sedang akan menggarap proyek seri novel baru, kali ini bertajuk “Love Cycle”, konsep besarnya adalah enam orang penulis menulis masing-masing satu novel cinta, yang jika konflik utama novelnya dirangkai, akan membentuk suatu siklus relationship. Selain karena tertarik dengan konsepnya, saya merasa ingin menebus kegagalan saya di proyek sebelumnya. Tanpa berpikir dua kali, saya menyanggupi undangan Iwied untuk menulis satu novel di seri “Love Cycle”.

Tentu saja saya meneruskan manuskrip sebelumnya yang belum rampung dan pada awalnya ditulis untuk masuk ke dalam seri “Indonesiana”. Saat itu manuskrip tersebut berjudulkan nama dua tokoh utamanya: Sarif, dan Nur. Karena konsep seri novelnya berubah, maka nuansa kontennya pun bergeser. Dari yang tadinya saya berniat untuk mengisi cerita “Sarif & Nur” dengan banyak aspek budaya Melayu Pontianak (lokalitas), berubah jadi berfokus pada konflik relationship tokoh-tokohnya, romance-nya, meski cerita tetap berlatarkan Kota Pontianak.

Saya memulai pengerjaan “Sarif & Nur” pada Januari 2014. Ketika itu, saya berstatus sebagai karyawan. Ini kali pertama saya menjadi karyawan, memiliki jam kantor, dan mau tidak mau membuat pola kerja saya dalam menulis jadi berubah. Tadinya saya bisa menulis kapanpun, biasanya siang hingga sore hari (walau sesekali saya menulis pada malam hari). Namun, saat menggarap “Sarif & Nur”, saya hanya bisa memanfaatkan waktu selepas berkantor, yakni di atas pukul enam petang.

Selama enam bulan, saya mendisiplinkan diri, menulis satu halaman demi satu halaman. Dimulai pada bulan pertama 2014, berakhir pada penghujung Mei 2014. Draf pertama masih saya utak-atik sendiri karena, seperti biasanya, amat berantakan. Draf kedua selesai beberapa minggu setelahnya, dan barulah draf tersebut berani saya serahkan ke Iwied. Manuskrip utuh “Sarif & Nur” (Jika Aku Milikmu) pun resmi berada di tangan penerbit.

Yang saya kerjakan berikutnya adalah: menunggu.

Saya menunggu sambil bekerja sebagai editor di Penerbit GagasMedia, tempat yang juga akan menerbitkan manuskrip novel terbaru saya ini. Dalam tahap menunggu, saya sempat menerbitkan satu buku di GagasMedia, kumpulan cerita Jatuh Cinta Adalah Cara Terbaik untuk Bunuh Diri (cerita tentang proses terjadinya buku ini dapat dibaca di sini). Barulah ketika tiba pertengahan tahun 2015, ketika saya tidak lagi bekerja di GagasMedia, saya mendapat kabar terbaru tentang manuskrip “Sarif & Nur”. Kabar dari Iwied: novel tersebut segera terbit.

*

Tidak ada hambatan yang begitu berarti dalam pengerjaan novel terbaru saya ini, kecuali beberapa pertimbangan seputar muatan ceritanya: apakah akan banyak mengangkat budaya Melayu Pontianak, seperti yang tadinya saya niatkan, atau mengesampingkan soal lokalitas dan berfokus pada konflik cinta tokoh-tokoh utamanya. Saya memutuskan untuk melakukan yang terakhir. Yah, sebenarnya bisa-bisa saja menggarap keduanya. Namun, ada sedikit persoalan yang membuat saya tidak memilih memperbanyak muatan ‘lokalitas’ di novel terbaru saya tersebut. Tentang ini, barangkali kita akan membicarakannya lebih panjang di kesempatan lain.

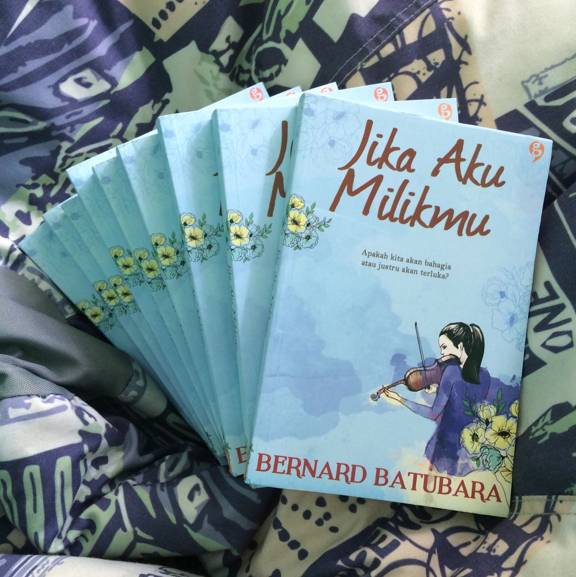

Pendek kata, Jika Aku Milikmu siap terbit. Awalnya, buku kedelapan saya ini akan berjudul “I Fall For You”, mengikuti dua buku sebelumnya dalam seri “Love Cycle” GagasMedia. Namun, di detik-detik terakhir, penerbit memutuskan sedikit mengubah konsep buku, dengan: 1. Mengubah judulnya menjadi berbahasa Indonesia, dan 2. Mengubah konsep sampulnya. Jadilah akhirnya buku saya masuk ke dalam “Love Cycle: Season 2” bersama satu buku dari penulis lain. Versi akhir dan final buku terbaru saya menjadi berjudul, Jika Aku Milikmu.

Ini penting untuk disampaikan juga: Saya menyukai perubahan tersebut di atas.

*

Tentang apa itu isi Jika Aku Milikmu, kamu bisa membacanya di sini. Satu-satunya yang penting saat ini yang ingin saya kabarkan adalah: Buku ini dicetak hanya 2.500 eksemplar, untuk cetakan pertamanya. Ini terus terang jauh lebih sedikit dari buku-buku saya sebelumnya. Sebagian dari jumlah tersebut sudah didistribusikan, dan kini tersedia dan dapat dibeli di sejumlah toko-toko buku online, seperti dalam daftar di sini. Sisanya, barulah disebar ke toko-toko buku jaringan di seluruh Indonesia (Gramedia, dan kawan-kawan).

Apa informasi penting yang perlu teman-teman ketahui tentang jumlah eksemplar cetakan pertama tersebut? Yaitu bahwa stok buku yang akan tersedia di toko buku Gramedia dan teman-temannya akan sangat sedikit, setidaknya lebih sedikit dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi, saran saya, bersiaplah untuk menyambangi toko buku terdekat, sesaat setelah mendapat informasi bahwa Jika Aku Milikmu sudah tersedia di sana. Jangan sampai kehabisan.

Saran saya, kamu memesan di toko-toko buku online, untuk menghindari kehabisan stok di Gramedia. Bagi yang memesan secara online, akan mendapatkanJika Aku Milikmu edisi bertandatangan resmi, plus selembar stiker dengan ilustrasi manis bertuliskan penggalan kalimat dari bukunya. Sekali lagi, kamu dapat memesannya di toko-toko buku online di daftar ini.

*

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu yang telah membeli dan membaca Jika Aku Milikmu. Bagi yang belum, jangan sampai kehabisan bukunya ya. Saya menunggu komentarmu tentang buku tersebut di halaman Goodreads Jika Aku Milikmu.Bagi yang sudah memilikinya, mention saya di Twitter, unggah foto kamu dengan bukunya, dan saya akan memasang fotomu jadi profile picture Twitter saya: @benzbara_.

Selamat berburu, dan selamat membaca Jika Aku Milikmu!

~ Bara