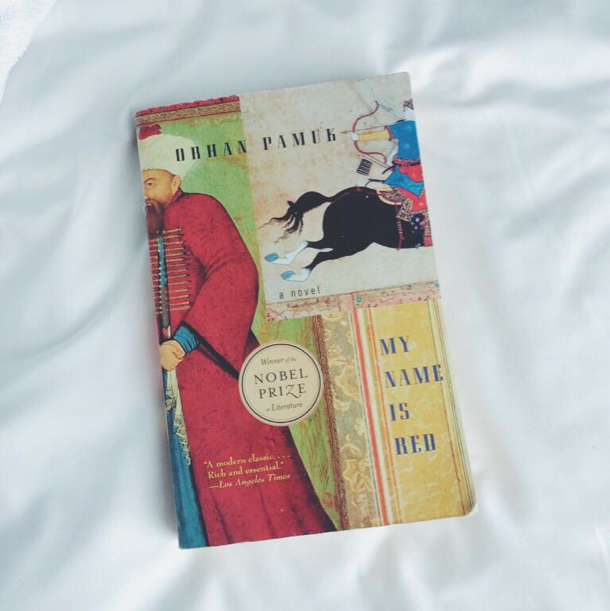

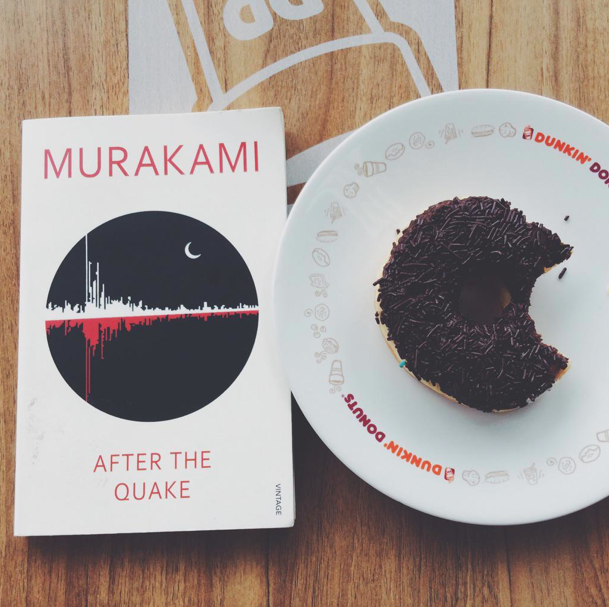

Ini adalah kali ketigabelas, saya membaca buku Murakami. Bukan perjalanan yang pendek dalam mengikuti rekam jejak karya seorang pengarang, setidaknya bagi saya sendiri. Saya menyukai Joanne Kathleen Rowling dan Pramoedya Ananta Toer, namun tidak/belum membaca habis seluruh buku mereka. Dari JKR, tujuh buku serial Harry Potter, tiga buku serial The Hogwarts Library, dan satu dari serial novel kriminal sudah saya baca, menyisakan The Silkworm yang sampai saat ini masih parkir rapi di rak buku di kamar saya. Dari Pram, saya baru menamatkan serial Tetralogi Buru dan dua novel pendeknya, Bukan Pasarmalam dan Gadis Pantai. Namun kedua penulis favorit saya itu masih ‘kalah jumlah’ dari Murakami. Murakami adalah, bisa dibilang, penulis yang paling banyak saya baca bukunya.

Bermula dari rasa girang saat membaca Dengarlah Nyanyian Angin, saya mulai mengoleksi dan membaca buku-buku Murakami yang lain. Novel, kumpulan cerpen, dan karya nonfiksinya. Semua karyanya berakar pada satu tema: solitude. Hidup yang soliter. Keinginan untuk memisahkan diri (atau dalam beberapa bukunya, terpisahkan) dari masyarakat. Tokoh utama di novel-novel maupun cerpen-cerpen Murakami adalah manusia yang terisolasi. Namun, mereka sama sekali tidak keberatan dangan keadaan tersebut. Mereka menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi yang memang mewakili kepribadian mereka, barangkali.

Toru Okada pun tak berbeda. Seperti halnya Toru Watanabe, Tengo Kawana, dan Tsukuru Tazaki (saya baru sadar saat menuliskan ini, ternyata tokoh utama Murakami banyak berinisial T), ia adalah laki-laki yang merasa nyaman dengan hidup soliter, mengisolasi dirinya dari masyarakat atau dunia luar. Ini ditunjukkan dari hasratnya masuk ke dalam sumur dan duduk berjam-jam di sana. Ditinggal oleh kucing peliharaan dan istrinya yang hilang, Toru Okada, meski tetap menyimpan kegelisahan dan berusaha mencari mereka, sebetulnya sangat menikmati saat-saat kesendiriannya pasca kehilangan kucing dan istrinya.

Tokoh utama di karya-karya Murakami kerap menunjukkan sosok yang tak memiliki tujuan. Aimless. Hidup mereka berjalan layaknya sungai, go with the flow. Jarang kita temukan ambisi atau hasrat yang menggebu-gebu akan sesuatu, apalagi rasa takut akan kegagalan. Tokoh-tokoh utama Murakami merupakan sampel sempurna akan manusia yang hidup namun tak hidup.

Meski demikian, pada setiap novel Murakami akan muncul titik benturan yang membuat tokoh-tokoh itu mulai memiliki keinginan. Tetap saja tidak dapat disebut sebagai hasrat ataupun ambisi. Sekadar keinginan yang lebih kuat dari sekadar menjalani hidup yang medioker.

Di The Wind-Up Bird Chronicle, titik benturan itu adalah hilangnya Kumiko Okada, istri Toru Okada. Suatu malam Kumiko tak pulang ke rumah. Sampai keesokan harinya, Toru Okada tak melihat istrinya itu di dalam rumah. Ia menelepon ke kantor sang istri, dan kantornya menjawab bahwa Kumiko tidak masuk kerja sejak sehari yang lalu, itu adalah hari ketika kali terakhir Toru Okada melihat istrinya.

Pencarian Toru Okada membawa kita masuk ke poin berikutnya dari benang merah-untuk tidak menyebutnya template-novel Murakami: absurditas dan surealisme.

Oh, tunggu, sebelum masuk ke absurditas dan surealisme, kita akan mampir dulu di poin lain template Murakami, yakni tokoh sekunder perempuan yang memiliki kepribadian unik. Setelah Midori Kobayashi di Norwegian Wood dan Fuka-Eri di 1Q84, Murakami menghadirkan gadis lain dengan tiupan nyawa yang sama yang kali ini bernama May Kasahara. Oleh May Kasahara lah Toru Okada mendapatkan nama panggilan barunya, Mr. Wind-Up Bird. Gadis yang bekerja di perusahaan pembuat wig itu memiliki ciri-ciri serupa dengan Midori dan Fuka-Eri (pengecualian pada sifat introvert Fuka-Eri), yakni outgoing, memiliki pandangan yang unik akan sesuatu, dan menjadi ‘orang kedua’ setelah ‘perempuan resmi’ dalam relasi percintaan tokoh utama.

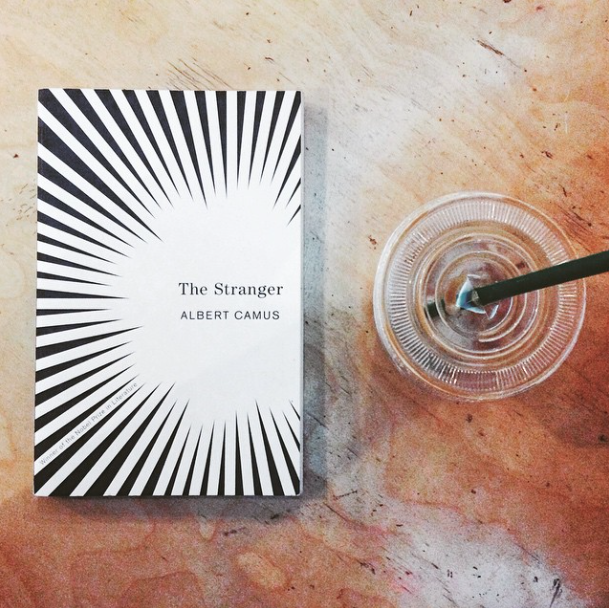

Absurditas dan surealisme Murakami selalu berusaha untuk mengaburkan pandangan pembaca akan mana yang nyata dan mana yang gaib. Murakami seperti hendak menghadirkan jukstaposisi, namun dengan cara yang teramat lembut dan format yang halus. Dunia lain di The Wind-Up Bird Chronicle dimulai ketika Toru Okada masuk ke dalam sumur dan menghabiskan waktunya di sana. Ia tertidur, lantas bermimpi. Di mimpinya, dunia kedua mengambil wujud. Dunia kedua di banyak novel Murakami adalah tempat tokoh utama menemukan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan persoalannya di dunia nyata. Dalam hal ini, peristiwa misterius hilangnya istri Toru Okada.

Satu hal yang paling berbeda di The Wind-Up Bird Chronicle adalah keputusan Murakami memasukkan peristiwa nonfiksi. Yakni peristiwa perang. Barangkali ini yang membuat The Wind-Up Bird Chronicle menjadi salah satu novel Murakami yang ‘diakui’ dunia. Novel-novel Murakami hampir jarang memiliki unsur-unsur (tersurat) tentang permasalahan sosial dan politik. Ia agaknya lebih tertarik mengulik psikologi individu manusia dan relasi antarmanusia.

Dalam pada itu, membaca The Wind-Up Bird Chronicle memberi pengalaman yang (sedikit) berbeda bagi saya. Menjadi buku ketigabelas Murakami yang saya baca, The Wind-Up Bird Chronicle setidaknya menunjukkan kepada saya bahwa Murakami bisa, melihat ke luar. Ia bisa keluar dari sumur dan menangkap serta menuliskan hal-hal lain di luar dirinya. Ia bisa menceritakan sesuatu yang lebih ‘besar’ dan ‘luas’.

Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa template Murakami membuatnya menjadi pengarang yang memiliki ciri khas kuat. Walaupun menurut saya, ‘pola’ atau mannerism bisa menjelma jadi jebakan bagi seorang penulis. Jika ia menelurkan 40 novel dan semuanya bertema seragam, dengan tokoh-tokoh yang karakternya tak jauh berbeda, plot yang mirip, minim eksplorasi maupun eksperimen, maka ia telah mendekati ajal kreativitasnya.

Apakah saat ini Murakami telah mendekati ajal kreativitasnya? Saya berdoa semoga saja tidak. Meski di dua buku terbarunya yang saya baca, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage dan The Strange Library, mau tidak mau saya harus bilang bahwa saya tak mendapatkan pengalaman yang betul-betul segar.

Tentu saja pembaca tetap dapat menikmati buku yang ditulis dengan perulangan-perulangan tersebut, selama buku itu bagus dan enak dibaca. Dan barangkali perulangan adalah hal paling mudah dan senjata ampuh untuk menjaga minat pembaca. Toh, Nicholas Sparks tetap laris manis dengan bejibun novel romannya, Stephen King tetap besar dengan rangkaian novel thriller, tanpa perlu mencoba menulis genre lain.

Bukan berarti saya menyarankan Murakami untuk menulis novel fantasi atau fiksi sains (meski dalam beberapa hal sebetulnya ia telah melakukannya). Namun, saya percaya, seorang penulis, seperti juga tenaga kreatif lain, mesti terus-menerus menjebol dinding kreativitasnya dan tak pernah berhenti menjelajah kemungkinan-kemungkinan baru dalam bercerita. ***