Cerita Kecil tentang Kartu Ucapan, Tempat yang Tua, dan

Bagaimana Kita Diselamatkan oleh Benda-Benda Mati

G,

Sejauh yang bisa kuingat, kartu ucapan pertama darimu yang kuterima adalah sebuah kartu berwarna hitam dengan tulisan Thank You berwarna putih di permukaannya. Saat itu tanggal 1 Juni 2014, aku baru menyelesaikan manuskrip novel terbaruku. Novel itu berlatarkan kota kelahiranku, dan beberapa kali aku pernah bercerita kepadamu tentang keinginanku menuliskan sesuatu tentang kota kelahiranku. Kamu memberiku selamat lewat kartu ucapan itu. Pada bagian dalam kartu yang berlipat dua tersebut, kamu menuliskan sesuatu tentang rasa syukur dan harapan. Jika waktu bisa diputar balik, katamu, aku akan memilih untuk tetap bertemu denganmu. Aku tersenyum membacanya, dan tersenyum lagi saat mengingatnya.

Kartu ucapan kedua kamu berikan sebulan setelah yang pertama. Tepatnya, pada awal bulan Juli 2014. Kali ini berukuran panjang. Seperti kartu sebelumnya, yang ini juga berwarna gelap,. Di balik warna-warna cerah yang tersemat pada pakaianmu di awal-awal kita berkenalan, aku menyadari bahwa kamu memiliki ketertarikan terhadap warna-warna gelap. Barangkali warna-warna gelap itu memberi kontras pada sesuatu yang lebih terang yang menyertainya, seperti kata-kata yang kamu tulis di kartu kedua itu: sebuah ucapan selamat ulang tahun, ungkapan syukur (kamu sering bersyukur, ini salah satu yang membuatku menyukaimu), dan kalimat cinta.

Kartu ucapan kedua itu kamu serahkan kepada sembilan yang pertama.

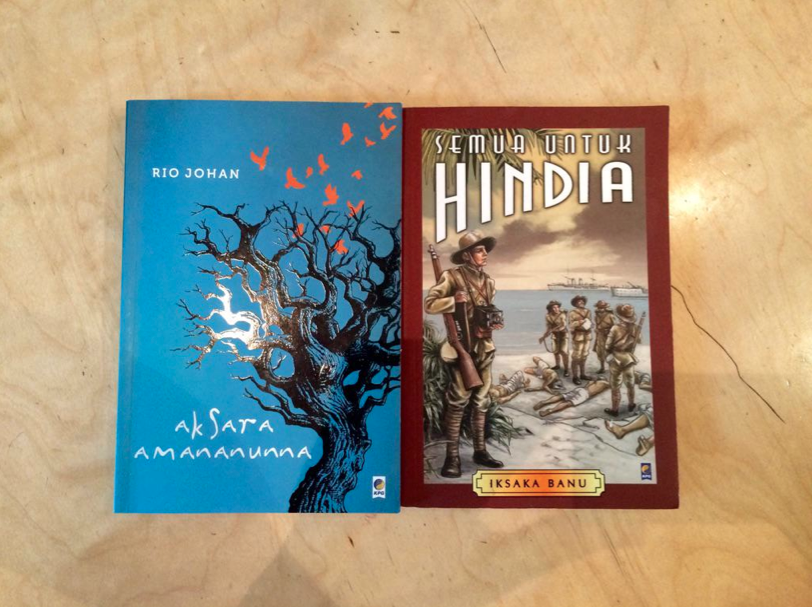

Sementara itu, aku lebih sering memberimu surat-surat kecil. Kadangkala hanya serupa memo di sehalaman kertas yang kusobek dari bloknot tempat aku sering merekam ide-ide tulisanku atau hal-hal lain yang kupikirkan. Pernah juga beberapa kali aku memberimu kartu ucapan, seperti ketika aku menghadiahkanmu sekotak karya Pramoedya Ananta Toer, atau saat suatu malam di sebuah kafe di sudut Kemang, aku menutup percakapan kita dengan menyodorkan kepadamu sebuah novel dan kartu berisi ucapan terima kasih.

Harusnya, memiliki ponsel, laptop, dan teknologi berkirim pesan secara digital membuat kita tidak perlu repot-repot mengungkapkan sesuatu lewat kartu ucapan atau surat-surat kecil. Namun, kita tidak menginginkan itu. Untuk beberapa hal, kita lebih menyukai sesuatu yang tua, kuno, dan tidak praktis. Menulis surat dan kartu ucapan, misalnya. Kita tahu, meski setiap malam telah banyak yang kita perbincangkan lewat telepon maupun messenger, tetap ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan dengan tulisan tangan. Itu sebabnya kamu memberiku kartu ucapan dengan tulisan tanganmu sendiri, dan aku kerap memberimu surat-surat pendek dengan tulisan tanganku sendiri.

Tulisan tanganku dan tulisan tanganmu bertemu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh perangkat-perangkat digital. Benda yang telah menjadi darah-daging manusia yang hidup di masa ini.

G,

Agustus 2014, kita pergi ke tempat yang tua. Aku lupa siapa yang mengusulkan pertama kali, tapi pada hari Minggu di bulan kedelapan itu kita berangkat ke Museum Fatahillah. Sayangnya, museum itu sedang tidak dibuka. Kita ke sana tepat pada saat berlangsungnya peringatan hari kemerdekaan. Saat itu, aku merekam wajahmu. Kamu mengenakan kaus putih dengan tulisan hitam berbunyi “Temui Aku di Perpustakaan” dalam bahasa Inggris. Aku mengenakan kaus serupa, namun dengan warna berkebalikan. Kita menghampiri tukang es potong dan membeli dua, lalu menghabiskannya dalam kendaraan. Sebelum menikmati es potong itu, kita berlari melewati jembatan yang udaranya tercemar aroma tumpukan sampah berenang di permukaan sungai di bawahnya. Aroma sampah itu membuat kita berlari sambil tertawa.

Kamu sangat senang pergi ke tempat yang tua. Aku menduga, mungkin pergi ke tempat yang berasal dari masa lalu membuatmu menemukan bagian yang sempat hilang darimu. Aku sering berkata bahwa kita punya jiwa yang tua. Kamu menyukai bangunan-bangunan berarsitektur klasik dan lagu-lagu lawas (kamu terkejut ketika di sebuah sore saat kita tengah melintasi jalan raya ibukota, aku memutar di ponselku lagu-lagu cinta evergreen, lagu-lagu yang didengar oleh ayah dan ibu kita). Di sebuah kartu ucapan yang kuberikan beserta buku-buku N. H. Dini, aku menulis bahwa aku merasa pernah mengenalmu di beribu kehidupan sebelumnya. Aku merasakan itu benar, karena saat kita pertama kali bertatap wajah pada bulan November 2013, aku seperti melihat orang yang telah lama aku lihat. Padahal, tentu saja, itu pertama kalinya aku melihatmu secara langsung.

Sebulan setelah perjalanan ke museum ibukota, September 2014, aku membaca puisi di pelataran candi. Malam sebelumnya kamu memintaku untuk meminta tolong kepada sahabatku agar merekam saat-saat aku membacakan puisi. Maka, aku melakukannya. Rekaman itu kuserahkan kepadamu, beberapa hari setelahnya, disertai sebuah buku berisi puisi-puisi yang dibacakan penyair-penyair muda di depan pelataran candi. Puisi-Puisi di Jantung Tamansari, nama buku itu.

Bersama buku itu juga aku memberimu sebuah gelang yang kurangkai sendiri. Aku belum pernah merangkai gelang sebelumnya. Jika aku ingin memberi gelang ke seorang gadis, akan lebih praktis dan ringkas bila aku membeli gelang yang sudah jadi. Tapi aku tidak melakukannya kepadamu. Kamu bilang, kamu menyukai benda-benda buatan tangan, sekecil dan seremeh apapun benda itu. Maka dengan ketidaktahuan yang penuh, kenekatan yang hakiki, aku pergi ke toko buku membeli beberapa bungkus manik-manik berwarna-warni dan dua gulung benang.

G,

Mungkin kamu sadar dan bertanya-tanya mengapa aku memulai kronik ini dari bagian pertengahan kisah kita. Mungkin pula tidak. Aku memulainya dengan kartu ucapan yang kamu berikan, karena pada saat itu pertama kalinya kamu mengungkapkan rasa syukur atas kita.

Dengan rasa syukur pulalah, aku ingin mengajakmu kembali ke awal, mengingat bagaimana kita berkenalan, bertemu, dan menyadari bagaimana kehidupan kisah kita kerap diselamatkan oleh benda-benda mati.

Februari 2014. Aku masih ingat pertengkaran pertama kita.

Setibanya aku beranjak dari kota dengan penuh kenangan, kamu menjemputku di bandara. Kamu mengenakan kemeja dan celana pendek berwarna biru telur asin. Kacamata tidak lepas dari wajahmu yang, entah mengapa, menyimpan kegelisahan. Aku bisa menangkapnya saat menatap matamu dari jarak dekat, ketika kita bersantap malam di satu restoran cepat saji di sana. Aku memilih untuk mengenyahkannya, karena kupikir sering waktu kamu akan baik-baik saja.

Sayangnya, aku keliru.

Di perjalanan menuju tempat tinggal sementaraku di kotamu, kita berbicara dengan wajar, bercanda dengan wajar, dan tertawa dengan wajar. Semuanya seperti baik-baik saja. Namun, saat kita singgah di minimarket di dekat tempat tinggal sementaraku (kita biasa menghabiskan waktu di, bahkan menulis dan berdiskusi panjang), perselisahan pun tak dapat menahan dirinya lagi untuk muncul.

Kita membicarakan sesuatu. Sebuah masalah. Hal yang membuatmu gelisah dan pada akhirnya juga membuatku gelisah. Perdebatan dimulai. Ego menguat. Rasa terpojok di pihakku dan rasa jengkel di pihakmu. Seluruhnya memuncak saat kamu bersidekap dan membuang napas lelah, lalu hendak beranjak dari kursi dan keluar. Aku mendahuluimu. Pada saat itu aku nyaris tidak peduli dengan hujan amat deras di luar. Aku berjalan keluar minimarket, menyeberang jalan raya, pulang. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Setibanya di depan pintu kamar, ponselku berbunyi. Kamu mengirim pesan. Tas kamu tertinggal, aku di depan gang kosmu, datanglah kemari dan ambil. Aku membalasnya, Tidak, jika aku ambil, maka kamu akan pergi dan tidak kembali. Setelah beberapa saat, kamu membalas lagi, dan pesan terakhir pada malam itu membuatku bernapas lega.

Aku tidak pergi, datanglah kemari. Begitu katamu.

Beberapa bulan setelahnya, kamu bilang bahwa seandainya tas itu tidak tertinggal, barangkali kamu akan langsung pergi dan tidak menghubungiku lagi.

Kali kedua kita diselamatkan oleh benda mati adalah pada bulan Mei 2014, tepat tiga bulan setelah penyelamatan pertama. Kali ini oleh sepotong kaus.

Saat itu kita sedang bertengkar, atau mungkin lebih tepatnya berbicara dengan serius tentang satu hal. Satu hal yang kita pikir dapat menjadi dinding bagi segalanya, mengakhiri semua yang telah kita mulai. Saat menangkap kesungguhanmu, aku mengembuskan napas panjang dan bergumam dalam hati, Mungkin ini saatnya. Kita nyaris bersepakat untuk menutup cerita yang tengah berlangsung, sebelum akhirnya kamu menemuiku lagi untuk mengembalikan sepotong kaus yang tertinggal.

Secara tidak sadar, aku menyimpan harapan pada sepotong kaus itu, dan mengumpulkan keberanian untuk mengajakmu berjalan lagi. Kamu mengiyakan.

Sepotong kaus yang tertinggal itu kumasukkan kembali ke dalam tas yang dulu juga pernah tertinggal. Benda-benda mati menyelamatkan kita.

G,

Pertengkaran-pertengakaran itu membuatku cemas, khawatir, takut, sekaligus bersyukur. Aku cemas karena khawatir pertengkaran-pertengkaran itu membuat kita berpisah. Namun, aku bersyukur karena akhirnya kita bertengkar. Aku bersyukur atas pertengkaran-pertengkaran itu. Bagiku, pertengkaran adalah petunjuk bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu.

Tentu saja kamu juga tahu, bahwa dua orang tidak akan bertengkar jika mereka tidak sedang memperjuangkan apa-apa.

G,

Sudah berapa bulan yang kucatat di sini? Mari kuulang. Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Sudah enam bulan. Tertinggal enam bulan yang belum kukisahkan.

Maret dan April 2014 adalah bulan-bulan penuh dengan buku. Aku memberimu buku-buku Pram dan N. H. Dini. Aku sangat ingin kamu membaca karya-karya Pram. Seperti yang pernah kukatakan kepadamu, Pram adalah satu-satunya penulis Indonesia yang beberapa kali dinominasikan untuk meraih penghargaan Nobel Sastra. Aku sangat senang ketika membaca sebuah tulisan di rumah mayamu, kamu mengungkapkan kegembiraanmu seusai membaca Gadis Pantai dan Bumi Manusia.

Di bulan ketiga 2014, kita pergi ke sebuah festival buku di salah satu daerah tua di ibukota. Cikini. Bulan Oktober di tahun yang sama, kita pergi ke satu toko buku bekas, juga di tempat yang sama. Aku menangkap rasa takjub dan gembiramu saat menelusuri tumpukan buku tua yang diletakkan tidak beraturan. Kamu seperti sedang menghirup aroma sejarah dan kisah-kisah yang datang dari masa lampau. Aroma itu menelusup ke lubang hidungmu, menguar di dalam dirimu, dan menciptakan binar di matamu.

Aku menyukaimu karena kamu menyukai benda-benda tua, hal-hal yang telah lewat dan terlupakan oleh orang-orang.

November 2014 adalah bulan milikmu. Sembilan yang kedua. Aku terbang ke kotamu sembari mengingat bahwa kamu sempat berbicara tentang angka delapan dan kita pernah tertawa lebar karenanya. Biarlah delapan menjadi misteri, katamu, karena tidak semuanya menuntut jawaban. Aku menyukai delapan itu (kamu tertawa saat aku bilang bahkan aku bangga dengan delapan kita), dan menyukai sembilanku dan sembilanmu. Sembilan kita.

G,

Bulan ini, Desember 2014, adalah bulan yang tepat untuk mengingat betapa kita sama-sama tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan dan dapat berlangsung selama ini. Aku pernah berkata terus terang kepadamu, aku mengira ini hanya akan berlangsung tidak lebih dari beberapa masa. Ternyata, kamu juga memiliki sangkaan yang sama. Namun, seperti yang telah sering terjadi, Tuhan dan kehidupan menunjukkan di depan wajah kita bahwa kita keliru.

Hari ini, 25 Desember 2014, saat orang-orang berdebat tentang apakah sebuah ucapan boleh dan tidak boleh diberikan, kita memilih untuk mengingat hal lain. Bagaimana detik menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, dan menjadi tahun.

Satu tahun telah berlari, G. Kita tidak tahu apa saja yang telah terjadi, maka kita mengingat-ingat. Beginilah caraku mengingat.

Aku masih ingat saat kita pertama kali bertemu, dengan cara yang klasik dan klise. Bertegur sapa di sudut kafe, duduk berdua bersama minuman masing-masing yang mungkin lupa kita habiskan karena terlalu larut dalam percakapan-percakapan tentang banyak hal, lalu pulang dari sana sembari menyimpan rasa lain di dada sendiri-sendiri. Aku tidak tahu itu apa. Kamu juga barangkali tidak tahu itu apa.

Yang kita tahu, pertemuan pertama pada bulan milikmu setahun yang lalu itu, telah menjadi halaman yang tidak pernah kusangka akan kumiliki. Seperti sebuah buku yang tidak ada dalam daftar bacaanku. Ia muncul begitu saja, di hadapanku, diam namun menyimpan sorot yang seolah-olah berkata: Inilah kisahmu selanjutnya.

G,

Beginilah caraku mengingat, merekam, dan menyampaikan kepadamu betapa aku sangat bersyukur menemuimu. Terima kasih telah hadir di lintasan hidupku.

Selamat satu tahun.

Aku inginkan satu tahun lagi.

Dan lagi.

Dan lagi.

Dan lagi.

Dari yang sangat mencintaimu,

B