Meski saya sendiri pernah menulis novel dengan sudut pandang orang pertama, saya bukan penggemar novel-novel dengan penceritaan lewat sudut pandang orang pertama. Menurut saya, novel-novel yang ditulis menggunakan sudut pandang orang pertama terkadang terlalu membuat saya tenggelam hanya pada satu tokoh, yakni tokoh utama, dan membuat saya tidak bisa mendapatkan informasi cukup dari tokoh-tokoh lain, dan karenanya saya tidak bisa memahami karakter mereka. Akibat buruknya adalah, saya tidak merasa utuh, karena isi cerita menjadi sangat subjektif dan personal. Bahkan kadang-kadang terasa tidak adil.

Tidak semua novel dengan sudut pandang orang pertama membosankan, tentunya. Ada novel-novel dengan sudut pandang orang pertama yang bagus dan menyenangkan. Salah satunya adalah A Tale For the Time Being, karangan novelis Jepang bernama Ruth Ozeki. Pertama kali saya melihat novel ini pada sebuah acara festival sastra di Ubud setahun yang lalu, dan saya tidak ngeh ketika itu penulisnya turut hadir. Setahun kemudian, barulah saya tertarik membaca novel ini, dan saya menyukainya.

Tampaknya memang kurang tepat kalau saya menyebut A Tale for the Time Being sebagai novel yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama, karena di dalam novel ini terdapat dua macam sudut pandang, dari dua tokoh utama. Ya, tokoh utama di dalam novel ini ada dua orang, atau setidaknya saya menganggapnya demikian. Karena jika diperhatikan, memang hanya ada satu tokoh utama dalam novel ini, yakni seorang novelis bernama Ruth (saya duga si novelis dalam novel adalah orang yang menulis novel tersebut, Ruth Ozeki sendiri). Namun, ada satu tokoh lagi yang saya kira sangat bisa dianggap tokoh sentral, karena sebagian besar cerita berputar pada kisah hidupnya, yakni seorang gadis belia bernama Nao. Naoko Yasutani.

Nao dan Ruth, dua orang perempuan yang hidup pada lintasan waktu berbeda, dipertemukan lewat tulisan, dalam sebuah buku harian. Ruth menemukan buku harian itu terdampar di pinggir pantai, bersama dengan sebuah kotak makan bergambar Hello Kitty (buku harian tersebut ada di dalamnya). Ruth membawa kotak makan itu pulang, membukanya, dan menemukan sebuah buku harian. Awalnya, Ruth tidak begitu tertarik, namun setelah ia mulai membaca halaman demi halaman, tanpa ia sadari ia sudah terisap dalam kisah hidup si pemilik buku harian, Nao.

Apakah isi buku harian itu? Inilah yang membentuk isi cerita. Nao menuliskan kisah hidupnya sendiri, keluarganya, dan nenek buyutnya; seorang biarawati budha berusia 104 tahun, bernama Jiko. Nao menulis tentang Jiko, dengan diawali bercerita tentang ayahnya yang dipecat karena perusahaannya bangkrut, kepulangan mereka ke Jepang (sebelumnya mereka tinggal di Sunnyvale, California), depresi yang diderita ayahnya, keretakan dan ketidakharmonisan keluarga mereka karena peristiwa tersebut, dan adegan-adegan bullying yang dialami Nao di sekolah atas akibat dari statusnya yang siswa baru pindahan dari luar Jepang.

Nao, yang telah lama terbiasa dengan kebiasaan dan gaya hidup orang Amerika, telah teralienasi di sekolah barunya di Jepang bahkan sebelum ia sempat merasa teralienasi. Teman-teman di sekolahnya sering mengejeknya dengan kata-kata yang membuat tidak nyaman. Beberapa orang temannya sempat memotret Nao yang sedang membersihkan darah haid di toilet sekolah, hampir memperkosa Nao, dan melelang celana dalam Nao yang berdarah. Bahkan, puncaknya, mereka membuat video pemakaman Nao dan mengunggahnya ke Youtube, mengganggap Nao sudah tidak ada di dunia. Semua peristiwa ini, ditambah keadaan di rumah yang sangat tidak nyaman, membuat Nao ikut-ikutan depresi dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, ayahnya mempertemukan ia dengan Jiko, sang biarawati budha berusia seabad, nenek buyut Nao. Meski di awal Nao merasa aneh, perlahan-lahan mulai mengetahui kisah hidup Jiko, pemikiran-pemikirannya, dan membuat Nao merasa memiliki teman dan gairah hidup kembali.

Ruth Ozeki menggunakan dua macam sudut pandang penceritaan dalam A Tale for the Time Being: sudut pandang orang pertama untuk bab-bab Nao, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu untuk bab-bab Ruth. Karena A Tale for the Time Being adalah cerita tentang Ruth yang membaca cerita tentang Nao, maka bisa dikatakan bahwa membaca A Tale for the Time Being adalah membaca cerita di dalam cerita. Cerita berbingkai. Suara yang muncul saat membaca bagian Nao (ia berusia 16 tahun), benar-benar terasa sangat remaja, dan bagian Ruth (sepertinya berusia 30-an), terasa dewasa.

Dalam A Tale for the Time Being, Ruth Ozeki merekam dan menyampaikan banyak hal yang sangat identik dengan Jepang. Mungkin lebih tepatnya Jepang modern. Misalnya saja, fenomena atau kecenderungan orang-orang Jepang untuk bunuh diri. Saya tidak memiliki data, namun jika seseorang menyebut Jepang, maka salah satunya yang akan melintas di kepala saya adalah angka bunuh diri yang tinggi di sana. Sebabnya bisa macam-macam, tapi dari yang saya tahu, kebanyakan karena tekanan di pekerjaan. Itu pula yang dialami oleh Haruki Yasutani, ayah Nao.

Ketika saya mengatakan Ruth Ozeki banyak merekam hal-hal yang identik dengan Jepang, maka ia benar-benar melakukannya. Dari kecenderungan mengalami depresi dan keinginan bunuh diri, sampai ‘budaya’ hentai alias serba-serbi kartun/manga porno, ada di dalam A Tale for the Time Being. Ruth Ozeki juga mengangkat lokasi-lokasi populer di Jepang seperti Akihabara dan Harajuku. Ia menampilkan adegan-adegan yang di dalamnya terdapat orang-orang sedang melakukan cosplay (costume player), bermain arcade game, dan geng-geng jalanan anak sekolah. Ruth Ozeki juga tampak ingin mengawinkan, atau sekurangnya membangun jembatan antara budaya Jepang kuno dan modern. Pada adegan-adegan di tempat kediaman Jiko, nenek buyut Nao, Ruth Ozeki menunjukkan ritual-ritual budha zen (saya tidak tahu istilah yang tepat untuk ini) dan ia membahas cukup banyak tentang itu, seakan-akan ingin memberikan sentuhan ‘klasik’ atau ‘kuno’ pada alur ceritanya yang sebenarnya sangat modern (setting di bagian Ruth dan suaminya Oliver: sudah ada Google, Youtube, dan lain-lain). A Tale for the Time Being merupakan usaha Ruth Ozeki untuk mempertemukan dua zaman yang berselang ribuan tahun.

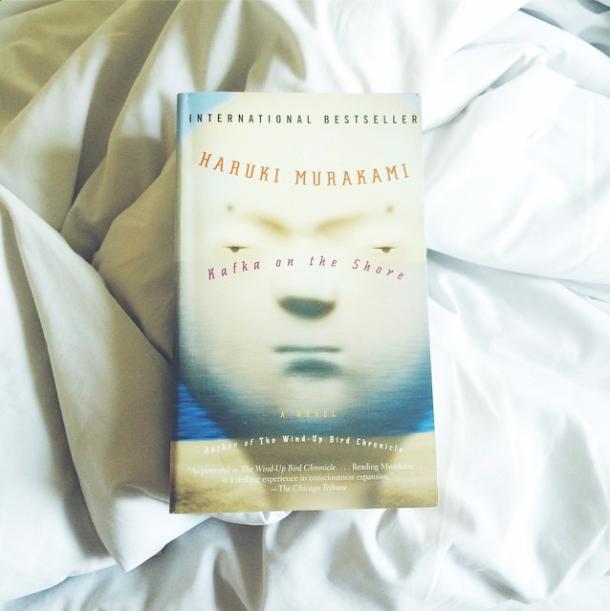

Membaca A Tale for the Time Being memang terasa seperti membaca sebuah dongeng. Saya tidak bisa langsung menangkap apa yang dimaksud oleh si pengarang, tapi saya tidak peduli. Meski terkadang terkesan melantur (ada sedikit sentuhan Haruki Murakami di sana) saya menyukai cara bertutur Ruth Ozeki. Ia bercerita dengan pelan, teratur, dan sesekali menghanyutkan. Ada pula bagian-bagian yang surreal dan tidak logis. Tapi, lagi-lagi, seperti semua buku bagus, saya tidak peduli apakah ia masuk akal atau tidak masuk akal, karena ketika kita telah menyukai dan jatuh cinta pada sesuatu, kita tidak lagi memikirkan apakah hal tersebut masuk akal atau tidak masuk akal.

Seperti kata Jiko: Masuk akal, tidak masuk akal, sama saja. ***