Saya pernah berkata kepada seseorang, dalam usaha membuat ia tertarik membaca novel pengarang yang sedang sangat saya gandrungi. Saya bilang kepadanya: Membaca Haruki Murakami itu harus sabar dan ikhlas, jangan memiliki prasangka dan dugaan-dugaan, juga tidak perlu menggotong-gotong wawasan luas yang sudah kamu miliki. Lepaskan ekspektasi dan apapun yang biasanya kau sematkan pada buku yang sedang kau baca, lepaskan itu semua, karena hanya dengan demikian kau bisa menikmati dan mendapatkan intisari dari tulisan-tulisan Murakami. Membaca novel-novel Murakami itu ibarat memasuki dunia yang benar-benar berbeda, sekaligus sebenarnya tidak sangat-sangat berbeda (ini biasanya hanya bisa dipahami jika telah menyampai separuh jalan cerita). Namun, sebelum mulai membaca, kita harus mengosongkan isi gelas, melepaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan ukuran-ukuran yang selalu kita pakai untuk mendakwa setiap buku yang pernah kita baca sebelumnya, karena niscaya nilai-nilai dan ukuran-ukuran itu tidak berlaku bagi novel-novel Murakami. Bukan karena novel-novel Murakami berada di atas ukuran-ukuran itu, melainkan semata-mata dunia fiksi Murakami adalah dunia kosong, terkadang membosankan, monoton, absurd, aneh, dan hanya dengan keikhlasan dan kesabaran yang bulat seseorang baru dapat memasuki dan menikmati dunianya.

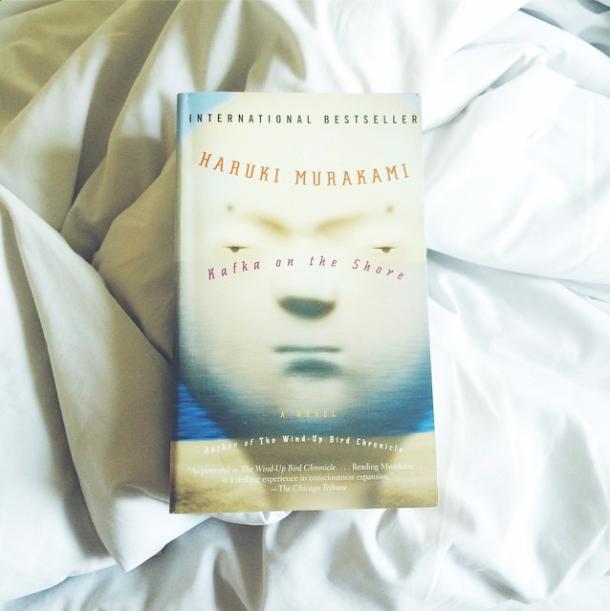

Ocehan saya di atas berlaku pula untuk Kafka on the Shore. Salah satu novel Murakami yang cukup tebal ini (nyaris lima ratus halaman) juga hampir tak mungkin bisa dinikmati oleh pembaca yang tidak sabaran. Sebab, alih-alih merasakan kesenangan apalagi mendapatkan sesuatu, bisa jadi belum apa-apa novel tersebut sudah dilempar ke kasur atau dikembalikan ke rak buku. Saya sendiri hampir melakukannya. Namun, saya berhasil menaklukkan perasaan untuk meletakkan kembali buku itu ke rak, meneruskan membaca, dan menyelesaikannya.

Murakami menulis Kafka on the Shore menggunakan teknik yang kurang lebih serupa dengan 1Q84. Novel yang nama tokoh utamanya diambil dari salah satu pengarang favorit Murakami ini ditulis dengan menggunakan model multi-plot, atau plot berganda. Jika Anda membaca 1Q84, maka Anda akan menemukan apa yang saya maksud. Di dalam 1Q84, ada dua plot utama: Tengo dan Aomame, ditambah satu plot ekstra di akhir buku yakni Ushikawa. Ketiga plot tersebut berjalan secara paralel. Tengo, Aomame, dan Ushikawa bergerak di jalur masing-masing, menghadapi permasalahannya sendiri-sendiri, tidak (atau lebih tepatnya, belum) bertemu, hingga pada satu titik akhirnya mereka melihat satu sama lain. Dua plot utama 1Q84, yakni plot milik Tengo dan Aomame, justru benar-benar baru bersilang di akhir cerita. Di dalam Kafka on the Shore, juga terdapat tiga plot berbeda yang berjalan secara paralel: yang pertama plot milik si tokoh utama, anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Kafka Tamura; plot milik seorang laki-laki berusia 52 tahun bernama Nakata, yang memiliki keterbelakangan mental dan mampu berbicara dengan kucing; dan plot di mana terjadi sebuah peristiwa, yang dituliskan dengan teknik reportase dan transkrip wawancara (belakangan baru terungkap bahwa plot ketiga ini menjadi dasar atau latar belakang kehidupan Nakata, si lelaki pencari kucing).

Diceritakan bahwa Kafka Tamura kabur dari rumah untuk menjauhi ayahnya dan menjadi seorang pemuda berusia 15 tahun yang tangguh dan bebas. Hanya bermodalkan tas berisi barang-barang yang ia ambil di kamar ayahnya dan uang secukupnya, Kafka memulai perjalanannya. Ia berkelana tanpa tahu arah: naik bus ke tujuan yang ia tidak tahu, pergi ke perpustakaan yang tak ia kenal, dan menginap di hotel hanya untuk kemudian meninggalkan hotel tersebut tanpa check-out maupun pemberitahuan.

Dalam perjalanannya itu, Kafka bertemu orang-orang asing, yang sedikit demi sedikit mengarahkannya kepada sebuah tujuan. Orang-orang asing ini, tentu saja, memiliki ‘keunikan’. Seperti lumrahnya cerita-cerita yang ditulis Murakami, selalu tokoh-tokohnya tampak absurd, ‘sakit’, atau sedikitnya bukan dari jenis manusia yang ‘lazim’. Sakura adalah gadis yang mengaku memiliki pacar dan hubungan yang stabil, namun memberikan ‘servis’ untuk Kafka saat pertama kali Kafka menginap di apartemennya, hanya karena merasa Kafka tampak kelelahan dan ia ingin melepaskan rasa lelah itu dari Kafka (ia menambahkan alasan bahwa Kafka terasa seperti saudaranya sendiri, apakah ini juga menjadi alasan ia memberikan ‘servis’ itu? Entahlah). Ayah Kafka alias Johnnie Walker, ia menangkapi kucing liar, menggorok leher mereka, membelah dada kucing-kucing itu dan memakan jantungnya, lalu menyusun kepala-kepala kucing yang telah mati di dalam kulkas. Oshima, penjaga perpustakaan pengidap hemofilia dan bias gender (Kafka selalu merujuknya dengan him, sebelum akhirnya ia mengetahui bahwa Oshima adalah seorang perempuan dengan kelainan hormon sehingga dadanya tidak tumbuh seperti perempuan). Miss Saeki, tentu tidak kalah ‘sakit’, ia mengalami trauma dan kehilangan yang teramat besar setelah kekasihnya tewas dalam sebuah demonstrasi mahasiswa di Jepang.

Lewat semesta yang magis, aneh, sering tak masuk akal, Murakami mengupas sisi-sisi gelap manusia: amarah, kebencian, rasa bersalah, dan hasrat seksual. Seperti pada cerita-ceritanya yang lain, tentu saja di Kafka on the Shore juga terdapat adegan-adegan seks, yang diceritakan dengan sangat-Murakami. Satu hal yang agak berbeda di Kafka on the Shore adalah Murakami tampak lebih humoris, lewat sindiran-sindiran dan dialog-dialog menyimpang dari karakter-karakter yang juga komikal, seperti Hoshino dan Colonel Sanders. Murakami pun terlihat berusaha lebih sering menyentuh isu peperangan dan isu-isu sosial lainnya, yang mana sebelumnya jarang ia sentuh (walaupun, yah, masih sebatas menyentuh).

Sulit untuk menikmati novel-novel Murakami jika tak bisa memahami letak keindahan sebuah absurditas. Belum lagi Murakami mengawinkan absurditas itu dengan sesuatu yang ‘magis’, untuk tidak menyebutnya cerita beraliran realisme magis. The Boy Named Crow adalah salah satu manifestasi absurditas tersebut. Pada awalnya menduga The Boy Named Crow benar-benar seorang anak laki-laki manusia, saya kemudian mengubah pendapat saya karena lama-kelamaan tokoh tersebut lebih tampak seperti bagian lain, katakanlah alter-ego, dari Kafka Tamura sendiri. Lebih jauh lagi, semakin sulit rasanya memahami Kafka on the Shore (dan cerita-cerita Murakami lainnya) ketika absurditas itu dikawinsilangkan dengan plot yang lambat dan berjalan paralel secara tidak terburu-buru (masing-masing plot benar-benar ‘menikmati’ waktunya), serta adegan-adegan yang tampak tidak masuk di akal.

Namun, toh, setidaknya saya masih mampu berusaha bersabar dan mulai menemukan ketertarikan pada Kafka on the Shore saat adegan kemunculan Johnnie Walker, dan mendapatkan fokus membaca lagi di halaman-halaman berikutnya. Absurditas, bagian-bagian yang sureal, dan lubang-lubang nalar di Kafka on the Shore yang saya lihat, entah mengapa tidak mengurangi sedikit pun kenikmatan membaca.

Di situ lah, saya kira, letak kehebatan Murakami. Dengan segala hal-hal aneh dan tak lazim yang ia tebarkan di sepanjang novelnya, ia bisa membuat saya tidak memedulikan lubang-lubang itu. Murakami menambal lubang-lubang itu dengan memberikan informasi yang cukup untuk membuat saya merasa lubang-lubang itu wajar-wajar saja, sehingga ketika saya melihat lubang-lubang dan keanehan-keanehan lain, saya tidak lagi memikirkannya. Tidak penting. Bagi saya, satu-satunya yang penting adalah saya, setelah memulai pembacaan dengan keikhlasan dan kesabaran, pada akhirnya dapat menikmati isi dan jalan cerita. Lagi-lagi, keikhlasan dan kesabaran adalah dua kunci dasar untuk menikmati novel-novel Murakami, baik itu Kafka on the Shore maupun yang lain. Tentu saja tidak semua orang harus bisa ikhlas dan sabar, tapi sejauh yang pernah saya alami, keikhlasan dan kesabaran selalu memberi sesuatu yang menyenangkan. ***