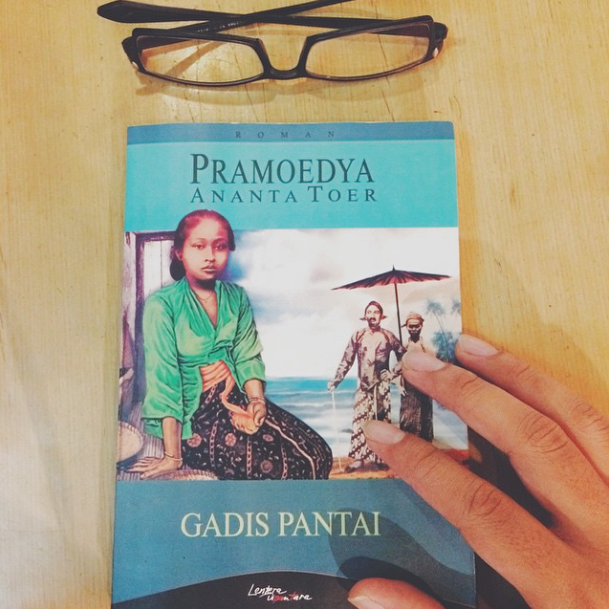

Adalah hal yang penting bagi seorang pengarang, untuk tidak menghamburkan kata-kata. Setidaknya begitu yang saya pahami ketika selesai membaca Gadis Pantai, novel Pramoedya Ananta Toer. Kata pengantar novel ini mengatakan bahwa Gadis Pantai adalah bagian pertama dari trilogi yang tidak lengkap. Maksudnya tidak lengkap adalah, dua buku terakhir tidak pernah terbit, dikarenakan pencekalan oleh pemerintah pada zaman itu. Meski demikian, meski Gadis Pantai berdiri sendiri, menurut saya ia tidak kehilangan keistimewaannya.

Mengapa saya membuka catatan ini dengan sebuah pesan, untuk tidak menyebutnya peringatan, tentang bagaimana seharusnya seorang pengarang memperlakukan kata-kata? Karena hal itulah yang pertama kali saya tangkap saat membaca beberapa halaman awal Gadis Pantai.

Empatbelas tahun umurnya waktu itu. Kulit langsat. Tubuh kecil mungil. Mata agak sipit. Hidung ala kadarnya. Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai keresidenen Jepara Rembang.

Pram terlihat sangat efektif dalam menggambarkan sesuatu, atau menyampaikan sebuah gagasan. Begitu pula ketika ia melukiskan suasana sebuah adegan atau menunjukkan watak dan sosok karakter-karakternya. Ia tidak memerlukan tiga sampai empat paragraf hanya untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa si tokoh utama adalah seorang gadis belia berusia 14 tahun yang manutandan bernasib buruk, atau tokoh antagonisnya adalah pejabat pemerintah yang jahat dan ditakuti. Cukup beberapa kalimat pendek, gambaran gestur dan dialog yang khas, sosok-sosok dalam Gadis Pantai pun terekam sudah dengan jelas dalam kepala, melekat hingga akhir cerita, bahkan hingga setelahnya.

Contoh paling baik untuk menunjukkan hal ini, salah satunya adalah bagaimana Pram memasukkan satu ciri khas Bendoro Bupati, pejabat administrasi pemerintahan Belanda yang rencananya hendak menyunting Gadis Pantai, yang kemudian menjadi entrance scene yang teramat khas. Yakni bunyi selop.

“Bendoro sudah bangun,” kepala kampung memperingatkan.

Semua tegang menegakkan tubuh. Pendengaran tertuju pada sepasang selop yang berbunyi berat sayup terseret-seret di lantai. Bunyi kian mendekat dan akhirnya nyata terdengar: buuutt.

Bunyi selop Bendoro itu diletakkan Pram di beberapa tempat sepanjang pembukaan cerita, dan itu adalah ciri yang kecil dan mungkin terlewatkan, namun setidaknya di kepala saya ‘bunyi selop’ itu menjadi entrance scene si tokoh antagonis ini yang membuatnya memorable, mudah diingat. Hebatnya lagi, efek ‘bunyi selop’ inimemberikan efek khusus. Ketika membaca frasa ‘bunyi selop’ yang terseret-seret, saya langsung merasakan apa yang dirasakan oleh Gadis Pantai, ibu, bapak, dan pembantu si Bendoro: ketakutan. Padahal, si Bendoro tidak melakukan apa-apa, hanya melangkahkan kakinya. Namun, Pram membuat ‘bunyi selop’ itu menjadi satu efek bunyi yang memberikan kesan angker, dan pada satu waktu juga, entah bagaimana, memunculkan kesan bahwa si tokoh ini memiliki kekuasaan besar dan menjadi penanda ‘posisi’ tokoh tersebut dalam cerita, atau kehidupan Gadis Pantai.

Tidak hanya pada Gadis Pantai dan Bendoro, tokoh pendukung seperti ayahnya Gadis Pantai juga digambarkan wataknya dengan cara yang sangat efektif. Lagi-lagi, Pram tidak memerlukan deskripsi panjang lebar untuk memberi tahu kepada pembaca bagaimana sifat dan perangai ayah Gadis Pantai. Cukup dengan dialog yang sangat singkat seperti saya kutip di bawah ini, kita sudah mendapat bayangan yang cukup jelas tentang sosok tersebut.

“Sst. Jangan nangis, nak. Hari ini kau jadi istri orang kaya.”

Ia terisak-isak, tersedan, akhirnya melolong. Ia tak pernah merasa miskin dalam empat belas tahun ini.

Pemandangan pantai sepanjang jalan, tumbuhan laut yang jadi semak-semak, kadal-kadal laut yang bercanda-ria dan ketam pasir yang mondar-mandir bermandi matari, semua tak menarik hatinya. Irama telapak kuda tak terdengar olehnya. Ia mengangkat kepala sebentar waktu dokar berhenti dan bapaknya turun dari dokar depan, menghampirinya, dan: “Kau mau diam tidak?”

Kecenderungan mendeskripsikan sesuatu dengan panjang lebar, saya kira, adalah salah satu dari tujuh dosa pengarang (saya belum menentukan enam yang lain) yang hampir selalu saya temukan di buku-buku yang saya baca. Tentu saja, dapat dipastikan, saya juga pernah bahkan sering terjebak dalam kecenderungan yang sama. Sebagai pengarang, saya kerap merasa tidak yakin apakah pembaca sudah menangkap apa yang ingin saya gambarkan, sehingga saya merasa perlu menambah deskripsi lebih detail. Namun, alih-alih memberikan gambaran yang kian kuat, seringkali deskripsi panjang lebar tersebut malah membuat eneg dan capek.

Efektivitas dalam bercerita adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang pengarang, jika tidak maka bukunya akan berisi ratusan halaman penuh hal-hal yang layak dilewatkan begitu saja, tidak perlu dibaca kalimat per kalimat. Cerita yang tidak disampaikan dengan efektif, akan membuat pembaca melakukan skimming (jika ia pembaca yang cepat maka ia bahkan tak membutuhkan sepuluh menit untuk menyelesaikan novel setebal dua ratus halaman)dan si pengarang pada akhirnya hanya dapat berharap buku yang ia tulis tidak menjadi bahan tuduhan para pencinta lingkungan perihal menyia-nyiakan pohon untuk sesuatu yang lebih sia-sia.

Gadis Pantai memberikan contoh yang baik saat kita berbicara tentang efektivitas. Tidak hanya saat menggambarkan suasana, profil, dan watak tokoh, namun Pram juga sangat efektif dalam menulis dialog. Ia tidak merasa perlu membubuhkan aksi pada setiap akhir kalimat sehingga membuat halaman-halaman novel penuh dengan “…katanya”, atau “…ujarnya” dan tentu saja membuat kegiatan membaca novel jadi tak jauh beda seperti mengalami siksaan lahir batin. Dialog-dialog Gadis Pantai dengan ayahnya, ibunya, Bendoro, mBok, kusir, Mardinah, dan tokoh-tokoh lain, dituliskan hanya karena memang dialog-dialog itu perlu untuk dituliskan, tanpa menambahkan hal-hal yang tidak perlu seperti aksi-aksi yang mengiringi kalimat-kalimat dialog tersebut. Hanya informasi penting, clue perihal watak tokoh, isi pikiran dan pandangan tokoh, yang dimasukkan Pram ke dalam dialog-dialog di adegan-adegan Gadis Pantai.

“Mas Nganten,” Mardinah berteriak, kemudian melompat turun dari dokar dan memburu. “Ke mana? Banyak ular di akar-akaran bakau di pantai tanpa penghuni begini.”

Tanpa memandang Mardinah Gadis Pantai berkata lemah, “Bukankah itu yang kau inginkan?”

“Duduk saja di dalam dokar.”

“Mungkin sekali kalau ada takdir, seekor ular gigit aku, dan kau bisa senang gantikan aku sebagai wanita utama.”

“Tidak mungkin.”

“Mengapa tidak mungkin.”

“Mas Nganten tahu sendiri sahaya cuma seorang janda.”

“Tapi kau wanita bukan?”

“Ah, Mas Nganten begitu lama di gedung tak juga mengerti para pembesar cuma mau terima wanita langsung dari tangan Gusti Allah.”

“Kau?”

“Sahaya bekas lelaki lain.”

“Lantas. Mengapa surat itu kau paksa-paksa padaku?”

“Ayolah, naik ke atas Mas Nganten.”

“Naiklah. Aku lebih suka bicara dengan kusir.”

“Bendoro akan marah.”

“Lebih enak buat kau kan?”

“Tidak enak buat sahaya naik ke atas, sedang Mas Nganten masih di bawah.”

“Kau sering membuat surat untuk orang lain?”

“Lantas, siapa yang mesti sahaya surati? Tetapi sahaya bisa menulis.”

“Apakah semua keturunan pembesar begitu?”

“Begitu bagaimana Mas Nganten?”

“Ya, begitu seperti iblis.”

Pram pun tidak ragu untuk ‘melompatkan’ adegan, ia tidak merasa harus menuliskan cerita dari hari ke hari. Dalam satu halaman Gadis Pantai, bisa terdapat dua adegan yang waktu terjadinya berselang satu minggu bahkan satu bulan. Perpindahan adegan itu dituliskan tanpa menggunakan ‘pemisah’, bahkan tampak seperti dua paragraf yang terjadi pada satu waktu, namun ternyata tidak. Pram melakukan perpindahan itu dengan halus sehingga membuat saya tidak rewel bertanya-tanya apa yang terjadi pada kehidupan si tokoh di selang waktu yang ‘bolong’ itu. Informasi diberikan dengan baik dan lubang-lubang pada plot pun ‘tertambal’ dengan rapi.

Di catatan lain tentang novel Pram, saya sempat menuliskan bahwa jika ada orang yang bertanya bagaimana contoh novel yang bagus, saya akan tanpa ragu menjawab Bumi Manusia. Membaca Gadis Pantai menguatkan keyakinan itu, bahwa Pram memang pengarang ‘paket komplit’, ia tidak hanya memiliki isu yang ‘besar’, namun juga kemampuan, teknik menulis yang mumpuni. Pram memiliki konteks, dan tidak lupa bahwa menulis adalah sebuah keterampilan, dan sebuah keterampilan hanya dapat dibuktikan dari seberapa terampil si pengarang menuturkan ceritanya. ***