Saya adalah jenis orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang saya sukai dan saya anggap keren. Seperti misalnya, ketika selesai menonton The Matrix, saya mendadak ingin menjadi Keanu Reeves yang dapat menghindar dari lesatan peluru dengan gerakan kayang dalam efek slow motion. Atau saat kelar menonton IronMan, tiba-tiba saya membayangkan diri saya menjadi Robert Downey Jr. dalam balutan jubah besi yang dapat terbang dan mengeluarkan tenaga super. Atau ketika membaca Harry Potter, saya jadi merapal mantra “wingardium leviosa!” kepada pakaian kotor di kamar dan berharap mereka terbang dengan sendirinya dan masuk ke mesin cuci. Ya, hal-hal seperti itu. Dan hal tersebut baru saja terjadi lagi ketika saya selesai membaca What I Talk About When I Talk About Running, sebuah buku memoir tipis yang ditulis oleh Haruki Murakami, pengarang favorit saya yang baru. Seperti yang mungkin kau bayangkan, setelah selesai membaca buku tersebut, saya tiba-tiba ingin mengambil sepatu olahraga dari rak dan mulai berlari.

Tentu saja saya bukan pelari jarak jauh, atau pelari maraton, seperti Murakami (saya tidak tahu apakah efek buku ini akan sangat kuat sehingga membuat saya suatu saat menjadi pelari maraton, tapi saya belum membayangkannya saat ini), namun ada fase dalam hidup saya dimana saya rajin berlari. Fase tersebut terjadi tujuh atau delapan bulan yang lalu, sekitar April 2013. Hampir setiap hari selama dua bulan, saya berlari, biasanya sore hari karena saya masih sangat mengantuk di pagi hari. Sayangnya, kebiasaan tersebut tidak berlangsung lama. Satu-dua hari saya bolos berlari, dan rasa malas pun menguat di hari-hari berikutnya. Rasa malas yang menumpuk itu membuat saya enggan mengambil sepatu dan keluar kos untuk berlari. Hingga akhirnya sampai hari ini di bulan Desember 2013, saya belum mulai berlari lagi.

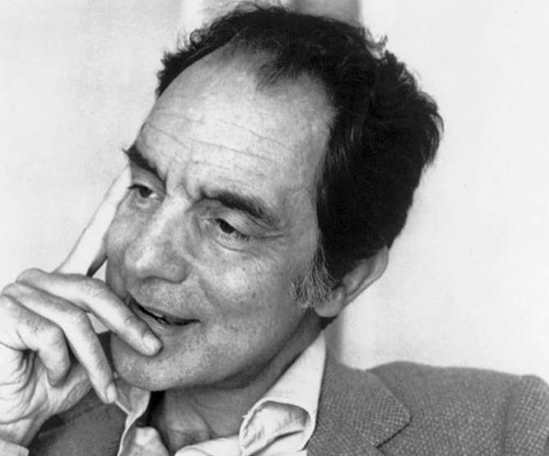

Pada usianya yang ke-33, usia dimana Yesus meninggal, Murakami memulai kegiatannya sebagai pelari yang serius. Dia berlari 36 mil seminggu, 6 mil sehari selama 6 hari. Selama sebulan, Murakami berlari sejauh 156 sampai 186 mil. Jika dikonversikan ke kilometer, maka dia berlari kurang-lebih 10 km setiap harinya. Wah. Sebagai perbandingan, saya berusia 24 tahun saat ini dan hanya bisa berlari maksimum 1.5 km setiap harinya.

Dari segi kekuatan fisik, jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara saya dan Murakami. Saya memang termasuk orang yang fisiknya lemah. Saat masih di bangku sekolah, pelajaran olahraga adalah salah satu yang kurang saya sukai. Saya senang bermain voli, badminton, atau olahraga permainan lainnya. Tetapi saya tidak suka berlari. Saya tidak suka berlari karena itu kegiatan yang sangat melelahkan, dan membosankan. Mungkin juga karena saya merasa sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berlari. Saya tidak tahu apakah ini bawaan genetik atau saya hanya kurang latihan. Saat SMA, beberapa teman laki-laki saya yang merokok mampu finish jauh lebih awal dari saya. Saya tidak merokok, jadi saya pikir seharusnya saya punya paru-paru yang lebih sehat daripada teman-teman saya yang merokok, dan seharusnya saya bisa berlari lebih kuat. Namun kenyataannya tidak. Saya bahkan dipermalukan oleh kenyataan bahwa semua murid perempuan di kelas berlari lebih cepat daripada saya.

Membaca What I Talk About When I Talk About Running sebagian lebih seperti refleksi terhadap diri saya sendiri, dimana saya teringat akan perasaan yang saya dapatkan saat mulai rajin berlari. Sebagian yang lain adalah sebuah kesadaran bahwa bahkan seorang penulis sekaliber Murakami sebetulnya tak menyimpan rahasia apa-apa dalam karir kepenulisannya (atau setidaknya saya berpikir demikian). Pada catatan sebelumnyasaya menulis ulang satu bagian dalam sebuah bab di What I Talk About When I Talk About Running, yakni sedikit tips dari Murakami tentang hal-hal apa saja yang penting dimiliki oleh seorang novelis. Tidak ada hal baru di sana. Fokus, ketahanan diri, dan persistensi adalah pokok-pokok yang musti dimiliki oleh seorang penulis, kata Murakami. Tentu saja, bukan? Jika kau tak memiliki fokus, ketahanan diri, dan persistensi, jangankan menulis novel, kau bahkan tak bisa memelihara burung atau ikan dengan baik (maafkan saya untuk analogi yang buruk ini).

What I Talk About When I Talk About Running adalah sebuah buku memoar yang tipis dan nyaman dibaca. Nyaman, maksud saya adalah, bahasa Murakami sangat mengalir. Tentu saja didukung oleh terjemahan yang baik (diterjemahkan dari bahasa Jepang ke Inggris oleh Philip Gabriel). Dari bab ke bab saya seolah tak bisa berhenti, dan memang saya tak bisa berhenti. Saya berhenti setelah membaca separuh buku hanya karena jarum jam telah menunjukkan pukul setengah dua dini hari dan saya merasa mengantuk. Keesokan sorenya saya melanjutkan sisanya hingga selesai. Ini buku nonfiksi Murakami pertama yang saya baca. Saya tidak banyak membaca buku nonfiksi, bahkan saya tidak begitu menyukai buku nonfiksi. Namun karena saya menyukai Murakami, maka saya membaca buku nonfiksinya. Dan bisa dibilang saya menyukai buku ini. Berbeda dengan fiksinya, Murakami tidak terlalu banyak melantur di What I Talk About When I Talk About Running. Dia bertutur dengan lebih sederhana dan tidak banyak hiasan di sana-sini. Betul-betul apa adanya. Memang ada beberapa bagian dimana Murakami melantur, namun tidak separah yang dia lakukan di fiksi-fiksinya. Dan bagusnya lagi, lanturan Murakami di sini, seperti di semua fiksinya, menghibur dan menyenangkan, bahkan membuat saya tertawa (saya jarang tertawa saat membaca buku).

Saat menuliskan What I Talk About When I Talk About Running, Murakami setidaknya telah menyelesaikan 25 sirkuit maraton selama 25 tahun terakhir (dia mengikuti minimum satu event maraton dalam setahun-oke, maaf, saya tahu ini matematika yang sangat sederhana), artinya dia telah berlari sejauh 26.2 mil dikali 25, silakan hitung sendiri (nah, yang ini tidak sederhana kan?). Saya sendiri, yang jelas jauh jauh jauh lebih sedikit dari itu. Tentu saja.

Dari bab ke bab membaca buku tipis ini, perasaan rindu untuk berlari kian kuat. Pikiran saya mulai melayang ke sepasang sepatu lari di kamar, ke boulevard kampus yang biasa saya gunakan sebagai sirkuit untuk berlari, dan ke momen-momen kosong dan kontemplatif yang saya rasakan saat saya mulai berlari. Saya menyukai berlari. Mungkin belum sampai pada tahap yang dialami oleh Murakami sebagai pelari serius dan pelari jarak jauh. Tapi saya rasa saya mengalami sebagian momen yang dialami olehnya. I run in a void. Or may be I should put it the other way: I run in order to acquire a void, kata Murakami. Persis seperti itu yang saya alami saat saya sedang berlari. Sama seperti ketika saya membaca buku atau menulis, saat berlari saya seolah berada dalam sebuah ruang yang lain. Hanya saja kali ini ruang yang lebih hening dan, seperti hampa. But as you might expect, an occasional thought will slip into this void, lanjutnya. Dan memang demikianlah. Saat saya berlari dan ruang “hampa” tercipta, pikiran-pikiran acak mulai masuk dan keluar, berseliweran di hadapan atau di dalam kepala saya. Terkadang saya tiba-tiba memikirkan soal hidup, soal menulis, soal rumah, soal orangtua dan adik saya, dan macam-macam. Saya menyukai momen itu. Tak jarang saya mendapatkan ide untuk menulis cerita pendek saat sedang berlari. Salah satunya yang berhasil saya tuliskan adalah sebuah cerita pendek berjudul Hanya Empat Putaran dalam buku saya Milana.

Seperti semua buku yang bagus, saya menutup halaman terakhir What I Talk About When I Talk About Running diiringi perasaan senang sekaligus perenungan akan sesuatu. Saya tidak tahu persis apa sesuatu itu. Tetapi, out of the blue, saya pergi ke Sports Station dan membeli sepasang sepatu lari, dua potong celana pendek, dan dua potong kaus olahraga. Salahkan Murakami atas uang yang saya keluarkan malam ini.

***