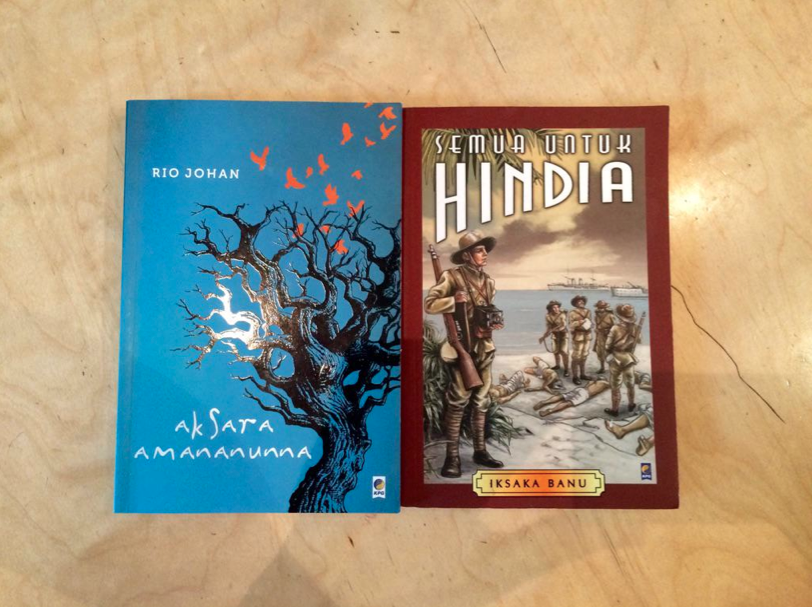

Aksara Amananunna, Rio Johan

Bisakah Anda bayangkan, bagaimana keadaan dunia kita tiga ratus tahun dari sekarang? Atau, lebih jauh lagi, seribu tahun? Bahkan, lima ribu tahun kemudian? Bagaimana wujud bumi, apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami manusia, atau siapa yang berkuasa pada saat itu? Lewat Aksara Amananunna, Rio Johan menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Setidaknya dua dari dua belas cerita dalam Aksara Amananunna adalah lompatan ke masa depan yang sangat jauh. Latar waktu yang digunakan Rio Johan untuk menyampaikan kisah-kisahnya berada pada rentang waktu yang tak tersentuh nalar. Di cerita pertama, “Undang-Undang Antibunuhdiri” berlatar tahun 21xx (dua ribu seratus sekian), mengisahkan tentang seorang perdana menteri yang kebingungan melihat lonjakan kasus bunuh diri di negaranya, sehingga merasa harus menetapkan undang-undang untuk melarang hal tersebut. Di “Ginekopolis” bahkan lebih jauh lagi, cerita tersebut berlatarkan tahun 8475, berkisah tentang sebuah negara yang dikuasai oleh perempuan, sementara lelaki hanya menjadi pekerja dan berada di kasta terbawah.

“Tahun 21xx, bunuh diri jadi isu nomor satu di negeri R. Tahun lalu saja ada sekitar 440.000 kasus bunuh diri: 140.000-nya laki-laki, sisanya perempuan.”

Membaca cerita-cerita yang ditulis Rio Johan di buku Aksara Amananunna seperti menonton film-film dengan tema dystopian atau post-apocalyptic. Kondisi dunia pasca-kiamat. Latar tempat di cerita-cerita pendeknya nyaris seluruhnya fiktif, rekaan. Rio membangun dunia rekaannya sendiri di atas tanah fiktif itu, lantas menuturkan adegan demi adegan yang surealis, namun dapat dengan mudah dibayangkan.

Kemampuan Rio mendongeng dengan bahasa yang jernih adalah poin penting dalam cerita-cerita pendeknya. Sebab, jika tidak, ia hanya akan mendorong jatuh pembaca ke dunia antah-berantah yang sulit digapai, apalagi dimengerti. Cerita-cerita surealis mesti disampaikan dengan bahasa yang mudah dan jelas, karena kisahnya sendiri sudah aneh, dan penulis hanya akan memberi kuadrat pada keanehan itu jika ia tidak bertutur dengan bahasa yang jernih. Setidaknya begitu menurut saya.

Keanehan-keanehan di Aksara Amananunna adalah bagian dari imajinasi Rio, dan agaknya mereka berakar dari kegemaran si penulis menonton film dan bermain video game. Bagi mereka yang juga gamer atau penyuka film-film dystopian/post-apocalyptic, tidak akan kesulitan membayangkan suasana yang digambarkan di zaman-zaman aneh seperti pada, misalnya, “Komunitas”. Cerita yang mengisahkan sebuah badan sadomasokis, penyedia jasa pemuasan hasrat bagi klien-kliennya yang kebanyakan orang-orang penting. Atau “Robbie, Jobbie”, cerita yang memiliki pola sama dengan “Komunitas”. Seorang pemuda ditawarkan pekerjaan yang janggal oleh sebuah badan misterius, dengan iming-iming gaji besar, namun akhirnya si tokoh utama terjebak dalam pekerjaan itu. Meski muatannya tidak persis sama dengan video game yang ada, namun nuansa dan objek-objek cerita (latar, karakter, konflik) memiliki akar referensi yang serupa.

Tidak ada permainan plot yang rumit dalam Aksara Amananunna. Kecuali “Riwayat Benjamin” dan “Susanna, Susanna!” yang menggunakan flashback di awal cerita, nyaris seluruh kisah di buku perdana Rio Johan ini memiliki plot linear. Agaknya itu adalah pilihan yang diambil Rio secara sadar, dan hal tersebut merupakan tindakan bijak. Barangkali, Rio memahami bahwa cerita-ceritanya mengandung keanehan dalam porsi besar, sehingga ia merasa harus memangkas permainan-permainan elemen fiksi yang tidak perlu, seperti bermain plot atau sudut pandang. Dialog-dialog pun mengalir dengna mudah, tidak dipaksakan untuk memuat kata-kata filosofis atau kalimat-kalimat yang quoteable, yangdapat dikutip dan diunggah ke Twitter.

Surealisme Rio Johan tidak sepenuhnya lepas dari realitas. Ia membawa kita pada batas kegilaan, memang, dengan menyuguhkan ide-ide liar tentang bagaimana manusia menghadapi masalah yang dapat membuatnya gila. Namun, masalah-masalah itu terdapat di dunia nyata, dunia yang realis. Salah satunya adalah perkara ambiguitas kelamin, yang dialami oleh seorang panglima sakti bernama Kevalier d’Orange. Pada cerita “Kevalier d’Orange”. Sang Kevalier mendapati dirinya dipergunjingkan oleh masyarakat, karena ia seorang laki-laki namun memiliki ciri-ciri fisik bagai seorang perempuan. Prasangka, gunjingan, dan tuduhan itu membuat Sang Kevalier terjebak dalam spekulasi besar, yang membuatnya mau tidak mau memenuhi tuntutan mayoritas untuk membuktikan siapakah dia sebenarnya, laki-laki atau perempuan.

Masalah lain yang berasal dari dunia realis dan disuguhkan Rio Johan lewat cerita surealis adalah bagaimana perempuan berada di atas laki-laki dalam “Ginekopolis”. Budaya patrilineal bangsa kita telah sejak lama membuat para perempuan tidak nyaman dengan ketidaksamarataan posisi mereka terhadap laki-laki. Maka muncullah Kartini, dan penerus-penerusnya hingga masa sekarang. Lewat “Ginekopolis” Rio Johan mengangkat kembali persoalan emansipasi, dengan konflik fiktif serius yakni perang gerilya kaum laki-laki yang diperbudak terhadap kerajaan perempuan, dibumbui sedikit humor satir.

Tidak hanya melompat ke masa depan dan zaman antah-berantah yang jauh di hadapan, Rio juga melontarkan dirinya ke masa lalu, pula teramat jauh. Jauh sekali, hingga sampai ke dunia saat bahasa tengah dikacaukan oleh Tuhan. Tokoh Amananunna di cerita “Aksara Amananunna” berjuang menemukan bahasanya yang hilang. Ia tidak berhasil, sampai akhirnya memutuskan untuk menciptakan bahasanya sendiri. Sayangnya, bahasa yang ia ciptakan pun terancam punah karena keturunannya tak dapat meneruskan bahasanya.

Lahir di awal tahun 90-an dan hidup di zaman digital, dikelilingi film-film fiksi sains dan konsol video game, Rio tahu di dunia sastra ia akan menempuh bahasa yang lain dengan para pendahulunya. Ia lahir dan bertumbuh di masa bahasa telah kacau, atau dikacaukan. Semua orang berusaha memaksakan bahasanya kepada orang lain. Semua orang berusaha menghilangkan bahasa orang lain. Lantas, dengan bekal yang ia miliki, dan kesadaran bahwa ia adalah bagian dari generasi baru, yang tak mesti mengikuti bahasa generasi pendahulunya, Rio pun menciptakan bahasanya sendiri.

Rio mungkin sadar bahwa bahasanya tidak dapat dimengerti oleh banyak orang. Seperti Amananunna yang mengelilingi kaki ziggurat Raja Nimrod, Rio berusaha menemukan bahasanya, ketika pihak-pihak di luar dirinya mengacaukan bahasa yang ia miliki.

Surealisme Rio Johan dan keliaran imajinasinya adalah bagian dari aksara bahasa yang ia ciptakan. Ia tahu tidak semua orang akan menerima bahasanya dengan mudah, apalagi menggunakan bahasanya. Keinginan agar bahasanya terus tumbuh dan merambat ke orang-orang lain ia redam dengan pikiran bahwa tak ada orang lain yang dapat mengekalkan bahasanya sendiri, selain dirinya sendiri.

Maka, seperti Amananunna yang melakukan cara terakhir untuk mengabadikan bahasanya sendiri, “mengukir aksara-aksara bahasanya di ceruk-ceruk ngarai, pada bebatuan besar, juga di dinding gua.” Rio pun menuliskan cerita-ceritanya. Ia melakukan itu agar, “setidaknya, dengan cara itu dia bisa meninggalkan jejak ciptaannya.”

***

Semua untuk Hindia, Iksaka Banu

Semua untuk Hindia, kumpulan cerita Iksaka Banu berisi lima belas cerita pendek tentang sejarah Indonesia, yang seperti kata blurb di sampul belakang bukunya, memiliki rentang latar waktu dari pra-kedatangan Cornelis de Houtman hingga awal Indonesia merdeka. Namun, jangan bayangkan cerita-cerita Iksaka Banu seperti cerita-cerita sejarah karangan penulis Indonesia lain pada umumnya, yang dituturkan lewat sudut pandang orang Indonesia itu sendiri. Kisah-kisah yang Iksaka Banu ceritakan dalam Semua untuk Hindia mengambil sudut pandang dari pihak lawan. Ia menulis cerita sejarah Indonesia pada masa penjajahan Belanda lewat kacamata si penjajah. Ya, di buku kumpulan ceritanya, Iksaka Banu ‘berpihak’ pada musuh.

Setidaknya, di awal cerita seolah-olah tampak demikian. Ketika kita membaca cerita tentang penjajahan Indonesia yang ditulis oleh pengarang Indonesia, namun ia menulisnya dari sudut pandang penjajah, barangkali kita menduga si penulisnya tengah berkhianat. Kita menduga ia sedang berusaha memutarbalik anggapan tentang penjajah, dengan menyodorkan cerita-cerita dari kacamata mereka. Namun, sebetulnya tidak demikian yang dilakukan oleh Iksaka Banu. Cerita-cerita pendek dalam Semua untuk Hindia ditulis dari kacamata tokoh-tokoh para penjajah, justru untuk kian menegaskan kekejaman dan keburukan si penjajah itu sendiri.

“Selamat Tinggal Hindia” menjadi pembuka yang meyakinkan. Berkisah tentang seorang wartawan Belanda yang pacarnya dibunuh oleh tentara NICA. Maria Geertruida Welwillend, atau Geertje, nama pacar si wartawan, adalah seorang guru di sekolah pribumi. Geertje adalah seorang perempuan Belanda yang berputar haluan dan memihak kelompok pemberontakan pribumi. Ia dibunuh atas dugaan usahanya meruntuhkan Hindia Belanda dan membangun Republik Indonesia.

Mengambil latar zaman penjajahan Belanda atas Indonesia, atau lebih tepatnya era pasca-penjajahan Belanda (karena di banyak cerita saya menangkap bahwa latar waktu sebenarnya adalah fase kekosongan kekuasaan setelah jatuhnya Belanda, sebelum masuknya Jepang) tidak membuat Iksaka Banu terjebak pada cerita-cerita perang atau yang semacamnya. Ia juga menulis kisah roman, tentu saja dengan tokoh-tokoh orang Belanda. Di “Stambul Dua Pedang” ada Cornelia van Rijk alias Sarni, seorang nyai yang dijadikan gundik pada usia 14 tahun, dan berselingkuh dari suaminya dengan seorang pemain opera stambul. Perselingkuhan itu tercium oleh sang suami, Adelaar van Rijk, seorang Belanda yang bekerja sebagai deputi administratur perkebunan tempat ayah Sarni bekerja. Adelaar dan Raden Adang Kartawiria, si pemain opera, akhirnya berduel untuk mempertahankan keinginan dan harga diri mereka sebagai laki-laki.

Kisah cinta lain terdapat di cerita “Mawar di Kanal Macan”, berputar antara Letnan Jan Nicholas Dapper dan Adelheid Ewald, keduanya warga Belanda. Nyonya Ewald memfitnah Jan dan menjebaknya dengan mengaku kepada pasukan Belanda bahwa mereka berdua tengah bersekongkol dalam usaha membunuh suami Adelheid. Adelheid membenci suaminya, Lambertus Ewald, karena “pria-pria terhormat seperti suamiku ternyata bisa memelihara, bahkan mengawini satu atau dua orang gundik.”

Membaca Iksaka Banu lewat Semua untuk Hindia seperti membaca Pramoedya Ananta Toer dari sisi yang berkebalikan. Jika Pram menceritakan masa penjajahan lewat Minke, yang pada awalnya memuja Eropa namun akhirnya sadar bahwa ia mesti berpihak dan membela bangsanya sendiri, maka Iksaka Banu bercerita dengan mengambil posisi di pihak Eropa.

“Racun untuk Tuan” berkisah tentang Fred Aachenbach, seorang asisten administratur perkebunan yang beristrikan seorang nyai bernama Imah. Rumah tangganya dengan Imah, sang gundik, terpaksa roboh karena belakangan Fred jatuh cinta pada Helena, sahabat kecilnya di Belanda. Fred mencerai Imah demi pernikahannya dengan Helena. Setelah itu ia mengingat pesan atasannya di perkebunan, Tuan Dirk van Zaandam, untuk selalu berhati-hati dengan perempuan pribumi, karena “Sekali kausakiti, atau kaubuat cemburu, saat itu pula kau harus hati-hati terhadap makanan dan minuman yang mereka hidangkan.”

Dialog-dialog Iksaka Banu di Semua untuk Hindia mengalir sangat lancar dan alamiah. Kelancaran dialognya itu membuat saya teringat pada Kunang-kunang di Manhattan milik Umar Kayam. Barangkali Iksaka Banu benar-benar hidup di zaman ketika cerita-cerita itu berlangsung, dan ia menyaksikannya, bahkan mengalaminya sendiri. Iksaka juga menggunakan elemen-elemen fiksinya dengan efektif. Tidak ada deskripsi yang boros atau berlebihan, gestur tokoh yang tidak perlu, atau narasi yang tidak berguna. Ia sangat sadar bahwa cerita pendek adalah ruang sempit yang mesti digunakan seefektif mungkin.

Iksaka banu menyisipkan sedikit surealisme dan nuansa horor di “Gudang Nomor 012B”, tentang hantu perempuan pencuri beras, yang ternyata belakangan diketahui perempuan itu bukanlah hantu, melainkan seorang perempuan biasa yang terkena lepra dan mengenakan gaun putih khas pakaian tidur perempuan Belanda. Cerita “Semua untuk Hindia” sendiri bercerita tentang pemberontakan warga Bali terhadap kompeni yang dibalut kisah cinta antara Bastiaan de Wit, seorang wartawan media Belanda, dengan seorang perempuan Bali.

Saya kira, seluruh cerita yang ditulis Iksaka Banu di Semua untuk Hindia adalah sebuah usaha untuk mempertanyakan posisi keberpihakan seseorang. Selain menuturkan kembali sejarah lewat sudut pandang yang berbeda, ia juga mendorong pembacanya untuk bertanya kepada diri sendiri. Ia seperti Jenderal Rost van Tonningen yang berkata kepada Bastiaan de Wit, wartawan yang meliput perangnya. “Berhentilah menulis hal buruk tentang kami, Nak. Aku dan tentaraku tahu persis apa yang sedang kami lakukan. Semua untuk Hindia. Hanya untuk Hindia. Bagaimana denganmu? Apa panggilan jiwamu?” Dan, barangkali, kita sebagai pembaca bisa memberi jawaban, atau bersikap seperti Bastiaan de Wit: “Aku tidak menjawab. Tak sudi menjawab.”

Kadang-kadang saya membayangkan, bagaimana seandainya guru-guru yang mengampu mata pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah kita adalah mereka yang juga mencintai fiksi. Saya bayangkan mereka suka membaca novel-novel atau cerita-cerita pendek tentang sejarah. Jika saja itu terjadi, saya yakin mereka akan sadar bahwa ternyata ada cara lain yang lebih menyenangkan untuk menyampaikan fakta, yakni melalui kisah-kisah fiktif.

Dan, andaikata Iksaka Banu adalah seorang guru sejarah, maka saya akan dengan senang hati menjadi murid di kelasnya. Mendengarkan dengan seksama ia bercerita tentang sejarah Indonesia, dari kacamata musuh. Sejarah ditulis oleh para pemenang, kata Winston S. Churchill. Jika selama ini kita telah mendengar dan membaca sejarah dari mereka yang menang, tidakkah kita juga ingin tahu bagaimana sejarah di mata mereka yang kalah? Jika sampai hari ini kita menerima sejarah yang dituturkan oleh negeri sendiri atau sekutu, tidakkah kita tertarik untuk melihat sejarah dari mata ‘musuh’?

***