↧

segera.

↧

surat untuk ruth

Ubud, 6 Oktober 2012

Ruth,

Satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu sejak lama,

bagaimana mungkin kita saling jatuh cinta, namun ditakdirkan untuk tidak bersama?

Aku dan kamu tidak bisa memaksa agar kebahagiaan berlangsung selama yang kita inginkan.

Jika waktunya telah usai dan perpisahan ini harus terjadi, apa yang bisa kita lakukan?

Masihkah ada waktu untuk kita bersama, Ruth?

JIka memang kamu harus pergi, berilah aku waktu sedikit lebih panjang untuk menikmati

saat-saat terakhir bersamamu. Meski tidak lama, hanya sebentar, seperti senja yang senantiasa

kamu lukis, atau seperti ciuman pertama kita yang ragu-ragu. Berilah aku waktu sedikit lebih panjang

untuk memelukmu, karena aku belum mengungkapkan seluruhnya yang ingin kukatakan kepadamu.

Ironis, Ruth. Kamu berkata “Aku sayang kamu” tepat pada saat kamu harus meninggalkanku.

- Areno

Di penghujung Maret yang basah, saya mendapat kabar gembira.

Novel saya yang terbaru akan segera terbit lewat penerbit Gramedia Pustaka Utama. Judulnya: Surat untuk Ruth.

Surat untuk Ruth adalah novel ketiga saya, sekaligus menjadi buku keenam saya. Manuskripnya saya selesaikan, kalau tidak salah, pada bulan Oktober tahun 2013. Naskah tersebut sempat tertunda pengerjaannya karena satu dan lain hal. Namun, pada awal 2014, saya diberitahu oleh editor saya, Siska Yuanita, bahwa Surat untuk Ruth akan segera diproses. Akhirnya, penyuntingan pun dimulai. Tentu saja terdapat revisi di sana-sini. Saya dan Siska saling mengirim naskah hasil revisi dan berdiskusi tentang bagian-bagian yang masih janggal dan perlu diperbaiki. Kerja keras kami selama kurang lebih tiga bulan menemukan muaranya. Naskah sudah beres, cover digarap, dan saya memilih cover yang sekarang sebagai yang saya anggap paling mewakili isi cerita Surat untuk Ruth.

Cerita seperti apa yang saya tulis di Surat untuk Ruth? Ya, benar, masih tentang cinta. Saya belum bosan untuk menulis cerita tentang cinta, beserta luka, kenangan, dan kehilangan yang selalu menyertainya.

Itulah kata kuncinya: kehilangan. Kehilangan dan perpisahan. Dua hal ini yang saya kisahkan dalam Surat untuk Ruth. Apakah kamu pernah mengalami dua peristiwa tersebut? Apakah kamu pernah kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai? Apakah kamu pernah terpaksa untuk berpisah dengannya, karena ada hal lain yang tak mengizinkan kalian bersama? Apakah kamu pernah mengalaminya?

Jika jawabannya adalah iya, maka Surat untuk Ruth adalah buku yang saya tulis khusus untukmu.

Agar kamu tidak bertanya-tanya, maka saya akan memberi tahu bahwa Surat untuk Ruth akan terbit pada tanggal 14 April 2014.

Selamat membaca. Selamat terluka.

Bara

↧

↧

peluncuran: surat untuk ruth

Setelah Maret yang basah, tampaknya April akan menjadi bulan yang sendu. Sebab setiap hari ada rindu yang tak tersampaikan dan kata sayang yang hanya disimpan. Maka dari itu, saya mengundang kamu untuk mengungkapkan rindu dan sayang, agar tak lagi tersimpan dan sampai pada dia yang kamu inginkan. Mari, datang ke acara ini:

“Dear, Ruth…”

Launching, Talk show, Book signing

“surat untuk ruth”

Sabtu, 5 April 2014

15:00-16:45 WIB

Panggung Utama Festival GPU

Kompas Gramedia Fair

JCC SENAYAN, Jakarta

+ penjualan surat untuk ruth edisi terbatas dengan tandatangan

↧

pre-order: surat untuk ruth

Saat ini, kamu sudah bisa melakukan pemesanan lebih dini (PRE-ORDER) novel saya yang terbaru: Surat untuk Ruth (GPU, 2014). Novelnya sendiri akan rilis di toko buku pada tanggal 14 April 2014. Kamu bisa mendapatkannya lebih awal dengan memesan di Grazera.com.

Dengan memesan Surat untuk Ruth di Grazera.com, kamu akan mendapatkan diskon khusus + novel bertandatangan. Novel bertandatangan ini stoknya terbatas, jadi lebih baik segera memesan. Selamat berburu! J

↧

novel terbaru saya

↧

↧

ilustrasi ruth

Beberapa waktu lalu, saya iseng mengadakan lomba menggambar ilustrasi RUTH. Ruth, atau yang bernama lengkap Ruthefia Milana, adalah seorang perempuan yang hidup di dalam cerita yang saya tulis. Ia adalah karakter fiktif, namun beberapa orang keren yang membuat ilustrasi di bawah ini telah menjadikan Ruth menjadi sosok yang sangat hidup. Berikut saya tampilkan beberapa ilustrasi Ruth favorit saya.

karya: @keymicky

karya: @ramadepp

karya: @aaamaradipta

karya: @langkartrisa

karya: @danzenyaw

karya: @ziskekamil

karya: @_falra

↧

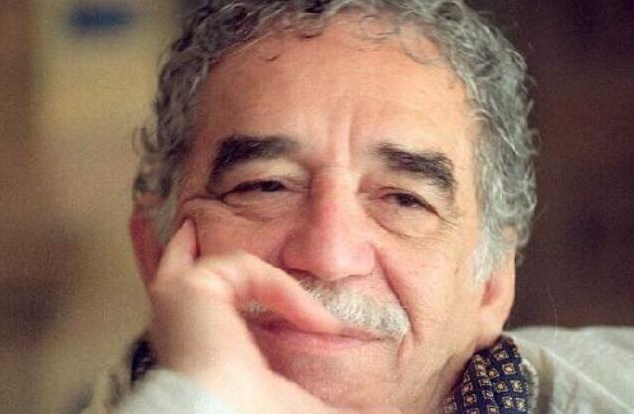

gabriel garcía márquez dan seratus tahun kesunyian

Dia seorang pisces, dan di balik wajahnya yang tampak tenang dan selalu tersenyum, cerita-cerita yang ia tulis kerap berbicara tentang prostitusi. Si gadis Eréndira yang dijual neneknya sendiri sebagai pemuas hasrat seks para lelaki. Seorang kakek berusia 90 tahun yang ingin menghadiahi dirinya sebuah percintaan liar dengan perawan. Pemuda patah hati yang melampiaskan kekesalannya dengan bercinta bersama banyak perempuan. Dan seterusnya.

Ia adalah yang karya-karyanya paling banyak saya baca ketika saya mulai belajar membaca karya-karya pemenang Nobel Kesusastraan. Bukunya yang pertama saya baca adalah Innocent Eréndira and other stories, lalu berturut-turut saya membaca Memories of My Melancholy Whore, Chronicle of a Death Foretold, dan The General in His Labyrinth. Bukunya yang paling populer, Love In the Time of Cholera justru menjadi buku paling belakangan yang saya baca. Dan hingga saat ini saya belum membaca One Hundred Years of Solitude.

Cara bertuturnya yang mendayu-dayu dan terkadang puitis, nuansa magis yang sesekali ia selipkan dalam beberapa adegan, membuat saya begitu mudah tenggelam dalam kisah-kisah yang ia tulis. Tak jarang saya dibuat takjub dengan absurditas kecil yang tiba-tiba saja muncul dalam dunia nyata yang ia reka dalam buku-bukunya. Nenek dari Eréndira yang perutnya ditusuk pisau dan memuncratkan darah berwarna hijau, seorang lelaki yang datang dari laut membawa wangi mawar dan bertumpuk-tumpuk uang, hanyalah salah dua dari banyak keanehan yang menarik dalam cerita-cerita ciptaannya. Tak heran jika ia disebut sebagai penulis pertama yang menciptakan genre baru dalam dunia kesusastraan, mereka menyebut tulisan-tulisannya beraliran realisme magis.

Saya tidak tahu apakah di Colombia memang isu prostitusi menjadi permasalahan besar dan menonjol, sebab di banyak cerita yang ia tulis selalu saja ada tokoh pelacur. Namun, pelacur-pelacur yang muncul adalah pelacur-pelacur yang, bagaimana menyebutnya ya-memiliki karakter. Ya, mungkin itu agak bisa mewakili apa yang saya maksud. Dan selalu ada tokoh laki-laki yang kesepian. Korban pembunuhan yang dibiarkan oleh seisi kota pada Chronicle of a Death Foretold, laki-laki kaya raya yang datang dari dunia antah berantah di dalam sebuah cerpennya, pemuda yang kemudian dimanfaatkan untuk membunuh seorang nenek dalam kisah Eréndira, seorang jendral dalam perjalanannya, dan seorang pemuda patah hati dalam Love in The Time of Cholera.

Semua tokoh laki-laki itu membuat saya mengira, apakah sebetulnya mereka adalah bagian dari diri ia sendiri? Apakah memang hidupnya seperti kisah-kisah yang ia tulis?

Karena pertanyaan tersebut, saya mulai sedikit mencari tentang dirinya, si penulis. Lalu saya menemukan sebuah kepingan kisah yang menceritakan tentang kehidupan keluarga ayahnya. Ayahnya adalah seorang laki-laki pencinta yang kemudian jatuh hati pada seorang perempuan. Perempuan tersebut nanti akan menjadi ibunya dan melahirkan dirinya. Namun, kisah cinta ayah dan ibunya tidak semulus cara ia bertutur dalam tulisan-tulisannya. Ayahnya ditentang habis-habisan oleh orang tua ibunya (seorang kolonel) sebab ayahnya memiliki reputasi sebagai seorang penjahat kelamin. Kisah cinta penuh kendala dari ayah-ibunya ini yang kemudian ia tulis dalam Love in The Time of Cholera.

Dari buku-bukunya yang saya baca, saya merasa ia ingin berkata bahwa manusia yang kesepian adalah manusia yang tak memiliki cinta. Betapapun hidupmu dipenuhi kegembiraan hal-hal lain, namun jika hatimu tak memiliki yang satu itu, kamu akan menjemput akhir hidupmu dengan perasaan nelangsa. Itulah, barangkali, kesunyian yang saya tangkap dari dirinya.

Mungkin, di alam sana, ia akan mendapatkan seratus tahun kesunyian yang benar-benar ia inginkan. Seratus tahun kesunyian bersama cinta.

Selamat jalan, Gabriel García Márquez.

Selamat tersenyum di tempat yang lebih indah.

↧

Sputnik Sweetheart, Haruki Murakami

Satu bulan yang lalu, setelah terseok-seok menyelesaikan 1Q84, saya sudah mendeklarasikan bahwa saya tidak ingin membaca lebih banyak lagi karya-karya Murakami. Setelah 1Q84, saya merasa cukup. Saya sudah mengerti apa yang ingin Murakami tuturkan lewat cerita-ceritanya. Saya sudah menangkap, sedikit banyak, bagaimana teknik menulisnya. Saya merasa tidak ada lagi hal baru yang akan saya temukan jika saya melanjutkan membaca buku-buku Murakami yang lain.

Namun, tepat pada saat saya mendeklarasikan hal tersebut di Twitter, seorang teman berkata kepada saya: “Jika kamu memutuskan untuk berhenti membaca Murakami tetapi kamu belum membaca Kafka on the Shore dan Sputnik Sweetheart, aku sarankan kamu berpikir ulang atas keputusanmu itu karena sudah pasti kamu telah melewatkan sesuatu.” Teman saya itu memiliki daftar bacaan yang bagus di halaman Goodreads-nya, dan saya percaya rekomendasi buku yang ia berikan.

Maka, hanya berselang satu menit sejak peluncuraan deklarasi berhenti membaca Murakami, saya melanjutkan pembacaan saya terhadap pengarang Jepang penggemar jazz itu. Demi memenuhi rasa penasaran atas pernyataan teman saya tadi, saya mulai membaca Sputnik Sweetheart.

Butuh kurang lebih dua minggu untuk menyelesaikan Sputnik Sweetheart. Saya bisa katakan bahwa saya sudah terjerat oleh buku tersebut sejak paragraf pertama. Tidak. Bahkan, sejak kalimat pertama.

In the spring of her twenty-second year, Sumire fell in love for the first time in her life.

Dua hari sebelum saya tiba di halaman terakhir Sputnik Sweetheart, saya membaca sebuah artikel di internet tentang Stephen King. Judul tulisan tersebut, jika saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berbunyi: “Mengapa Stephen King Menghabiskan Waktu Berbulan-bulan untuk Menulis Kalimat Pertama?”

Bagi saya, artikel tersebut menarik. Mengapa ia membutuhkan waktu selama itu untuk menulis kalimat pertama novelnya? Tentu saja, karena kalimat pertama itu penting. Seorang penulis harus memiliki kemampuan menjerat perhatian pembacanya sejak kalimat pertama. Kalau tidak, kemungkinan besar ia akan ditinggalkan. Meskipun pada bagian pertengahan novelnya ia memiliki sesuatu yang luar biasa bagus dan sangat penting untuk dibaca. Namun, jika ia tidak menarik sejak awal, pembaca takkan bermurah hati untuk menyediakan waktunya bersabar membaca hingga pertengahan atau akhir. Mungkin beberapa pembaca dapat bersabar, tapi saya punya firasat bahwa tidak banyak pembaca seperti itu.

Ketika membaca paragraf pertama Sputnik Sweetheart, saya teringat paragraf pertama legendaris milik Franz Kafka, di bukunya Metamorphosis. Seperti yang mungkin telah diketahui orang banyak (atau setidaknya para penggemar Haruki Murakami seperti saya) Murakami sangat terinspirasi oleh Kafka. Di antara bukti-buktinya adalah, ia menulis buku berjudul Kafka on the Shore dansebuah cerita pendek yang dipublikasikan di majalah The New Yorker berjudul Samsa in Love.

Paragraf pembuka di Metamorphosis menjadi legendaris, saya kira, karena ia memiliki kemampuan menjerat pembacanya. Bagaimana kamu membayangkan seseorang bangun dari tidurnya dan mendapati dirinya menjadi seekor serangga besar. Seketika, imajinasi langsung terpancing, dan membuat pembaca bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan si tokoh utama? Bagaimana dia bisa menjelma seekor serangga? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan rasa penasaran sehingga pembaca melanjutkan membaca paragraf-paragraf dan halaman-halaman berikutnya.

Efek jerat inilah yang saya rasakan ketika saya membaca paragraf pembuka Sputnik Sweetheart. Dengan kalimat pertama yang cukup umum, Murakami membentuk paragraf pembuka memakai kalimat-kalimat lanjutan yang membuat masalah langsung terlihat dan meruncing, dan mengagetkan.

In the spring of her twenty-second year, Sumire fell in love for the first time in her life. An intense love, a veritable tornado sweeping across the plains-flattening everything on its path, tossing things up in the air, ripping them to shreds, crushing them to bits. The tornado’s intensity doesn’t abate for a second as it blasts across the ocean, laying waste to Angkor Wat, incinerating an Indian jungle, tigers and all, transforming itself into a Persian desert sandstorm, burying an exotic fortress city under a sea of sand. In short, a love of truly monumental proportions. The person she fell in love with happened to be seventeen years older than Sumire. And was married. And, I should add, was a woman. This is where it all began, and where it all wound up. Almost.

Perhatikan bagaimana Murakami melemparkan jerat pada paragraf pembukanya. Sumire jatuh cinta untuk yang pertama kali dalam hidupnya, dan ternyata yang ia cintai adalah perempuan berusia tujuh belas tahun lebih tua dan telah menikah. Semua kalimat itu mengandung masalah, dan cara terbaik untuk menjerat pembaca adalah menawarkan masalah sejak permulaan. Itulah yang dilakukan Murakami sehingga saya tertarik untuk membaca halaman-halaman berikutnya dari Sputnik Sweetheart.

Murakami hampir selalu meninggalkan jejak-jejak buku yang ia baca di dalam buku-bukunya sendiri. Menurut saya, penting bagi seorang pembaca (atau penulis) mengetahui sumber bacaan pengarang favoritnya. Tidak sulit untuk mengetahui sumber bacaan Murakami karena ia kerap mencantumkan nama-nama seperti Fyodor Dostoevsky, Joseph Conrad, Charles Dickens, dan lain-lain.

Yang saya belum tahu adalah, apakah Murakami juga menggemari Hemingway? Saya bertanya demikian karena saat membaca Sputnik Sweetheart saya menemukan Hemingway dalam dialog-dialog yang ditulis Murakami. Hemingway terkenal dengan dialog-dialognya yang kuat, begitu pula Murakami. Cara murakami menulis dialog-dialog dalam novelnya terlihat oleh saya sebagai suatu usaha mengawinkan Hemingway dan Kafka, sesuatu yang unik dan absurditas yang mencengangkan. Dan itu adalah jerat lain yang dipasang Murakami untuk para pembacanya.

↧

Animal Farm, George Orwell

Rasanya sudah lama saya tidak membaca fabel. Sejauh yang bisa saya ingat, terakhir kali saya membaca cerita yang tokoh-tokohnya binatang adalah waktu saya SD. Setelah itu, saya hanya membaca cerita-cerita yang diperankan oleh manusia. Meskipun kadang-kadang, antara sadar dan tidak sadar, saya melihat manusia-manusia yang saya baca dalam cerita itu bertingkah laku seperti binatang dan mengingatkan saya akan fabel-fabel yang pernah saya baca sewaktu kecil.

Agaknya itulah yang saya rasakan ketika membaca Animal Farm karangan salah seorang pengarang berkelas dunia, George Orwell. Saya dibawa kembali ke masa kecil, masa-masa di mana saya melihat seekor gajah yang bicara pada seekor semut, kancil yang mengelabui anjing dan ditipu oleh kura-kura, dan seterusnya.

Adalah Old Major, babi tua yang meniupkan angin pemberontakan di antara para binatang. Ia menyadari bahwa tidak seharusnya hidup mereka seperti hidup mereka sekarang: diatur dan dikendalikan manusia, diperah, dijajah oleh manusia. Hidup mereka harus berubah. Revolusi harus dilakukan. Para binatang bisa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik.

Sayangnya, karena masa hidupnya telah usai, Old Major mati. Pemberontakan dilanjutkan oleh dua ekor babi yang di kemudian hari menjadi rival: Snowball dan Napoleon. Snowball dengan kemampuannya berpidato (dia adalah seekor babi yang smooth talker) dan Napoleon yang diktator dan didampingi oleh Squealer si penasehat dan juru bicara Napoleon. Di bawah arahan Snowball dan Napoleon, binatang-binatang ternak Manor Farm (nama tempat tinggal mereka sebelum kelak berubah menjadi Animal Farm, dan kembali menjadi Manor Farm di akhir cerita) berhasil mengusir majikan mereka. Manor Farm diambil alih para binatang dan diubah namanya menjadi Animal Farm. Seiring dengan kesuksesan pengusiran manusia itu, dibuatlah serangkaian aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh binatang. Di antaranya adalah Seven Commandments, yang berbunyi:

1. Whatever goes upon to legs is an enemy

2. Whatever goes upon four legs, or has wings is a friend

3. No animal shall wear clothes

4. No animal shall sleep in a bed

5. No animal shall drink alcohol

6. No animal shall kill any other animal

7. All animals are equal

Membaca Animal Farm, bagi saya, adalah membaca manusia. Lucunya, saya lebih memahami tentang karakter setiap manusia, justru ketika mereka dikisahkan dalam wujud binatang. Ada Snowball yang pintar, senang membaca buku, mahir menyusun strategi, dan penuh perhitungan. Ada Napoleon yang licik dan culas. Ada Squealer yang pandai bersilat lidah. Ada Benjamin yang tak peduli apapun. Ada Mollie yang, bahkan ketika revolusi tengah berlangsung, masih peduli dengan kecantikannya sendiri. Ada Boxer yang loyal dan pekerja keras. Ada domba-domba yang mudah disetir bagai kerbau dicucuk idung (lucu sekali rasanya menggunakan peribahasa yang mengandung binatang untuk binatang, tapi tujuannya membahas manusia).

Tak banyak yang bisa katakan, sebenarnya, selain bahwa saya hendak memuji kejeniusan George Orwell dalam menciptakan simbol-simbol dan kemampuannya memunculkan ironi-ironi. Belum lagi kelihaiannya merangkai plot yang membuat saya tak dapat melepaskan Animal Farm dari tangan saya. Saya terus membacanya, halaman demi halaman, dan tertawa di banyak bagian, juga merenung terdiam di banyak bagian.

Saya tertawa melihat bagaimana sekumpulan binatang berusaha untuk merebut tanahnya sendiri dan mendirikan negara di atasnya. Mereka bahkan menggerek taplak meja berwarna hijau dan menjadikannya bendera: di atas kain bendera itu digambarlah sebuah tanduk dan tapal kuda (mengingatkan saya pada palu dan arit). Saya juga merenung lama ketika menyaksikan kehidupan hewan-hewan di Animal Farm yang lama-kelamaan ternyata kian memburuk, sepeninggal Jones majikan mereka. Terlebih ketika Napoleon melakukan kudeta terhadap Snowball, tepat pada saat Snowball melakukan pidato pembangunan kincir angin, yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para binatang. Napoleon, si babi hitam, dengan anjing-anjingnya yang berjumlah sembilan ekor, menyerang Snowball dan mengusirnya dari Animal Farm. Kini, para binatang berada di bawah komando Napoleon.

Di bawah rezim kepemimpinan Napoleon, kehidupan para binatang memburuk. Tapi Squealer, sang juru bicara, selalu saja bisa melontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat para binatang berpikir ulang tentang keluhan-keluhan mereka. Waktu kerja yang dua kali lipat lebih lama, jatah makanan berkurang, kata Squealer, adalah demi ketahanan Animal Farm agar Jones dan para manusia tidak kembali menjajah mereka. Tentu saja para binatang tidak mau kembali dijajah manusia. Namun, yang tidak segera mereka sadari, mereka justru dijajah oleh jenis mereka sendiri.

Ketika para binatang mengendap-endap ke balik kaca jendela rumah Jones, menyaksikan negosiasi dan perbincangan antara Napoleon si babi dan Mr. Pilkington si manusia, mereka kebingungan melihat wajah Napoleon dan Mr. Pilkington yang lambat laun menjadi mirip. Saya membayangkan di akhir cerita Jones hidup lagi sebagai arwah dan berdiri di atas podium, di depan hewan-hewan itu, lalu berkata dengan senyum yang khas:

“Piye? Isih penak zamanku, tho?”

↧

↧

The Hen Who Dreamed She Could Fly, Sun-mi Hwang

Setelah membaca Animal Farm George Orwell, saya kemudian mencari-cari buku lain tentang binatang. Lalu ketemulah buku ini. Saya tahu judul buku ini dari sebuah tulisan di blog Eka Kurniawan. Saya senang mencari tahu buku-buku apa saja yang dibaca oleh pengarang favorit saya. Dan saya senang melihat pengarang yang tak pelit berbagi sumber bacaannya.

Maka saya menemukan buku ini di Aksara Citos, Jakarta. Judulnya The Hen Who Dreamed She Could Fly, ditulis oleh seorang pengarang perempuan berkebangsaan Korea bernama Sun-mi Hwang. Ceritanya terbilang sederhana. Tentang seekor ayam betina petelur bernama Sprout yang juga memiliki cita-cita sederhana. Ia ingin menetaskan telur. Hanya itu keinginannya dalam hidup yang serba singkat dan fana ini. Menetaskan telur.

Sprout si ayam petelur sedih melihat dirinya yang tak pernah bisa menetaskan telur seperti ayam-ayam betina lain. Setiap ia bertelur, telurnya langsung jatuh ke saluran pipa dan diambil oleh peternak untuk dijual atau dimakan. Bagaimana bisa mengeram dan menetaskan telur, Sprout bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat dan menyentuh telur-telurnya sendiri.

Maka, Sprout melakukan perlawanan. “I refuse to lay another egg!” katanya. Karena dia tidak sudi lagi melihat telur-telurnya hanya menjadi santapan atau komoditas manusia, sementara ia semakin hari semakin kehilangan jati dirinya sebagai seekor ayam betina. Lebih-lebih lagi, sebagai seorang ibu. Ia sadar takkan memiliki kesempatan untuk memiliki seekor anak, karena telur-telurnya pun steril (entah apakah Sprout mengetahui hal ini atau tidak, tidak digambarkan).

Tetapi apapun itu, mimpi adalah mimpi dan perlawanan adalah perlawanan. Karena Sprout menolak untuk makan dan minum, maka semakin hari telurnya semakin kecil dan berkualitas buruk. Peternak mengamati itu dan memutuskan Sprout tidak bermutu lagi dan layak dimusnahkan. Sprout, bersama ayam-ayam lain yang sakit, dibuang ke Lubang Kematian, dan diumpankan kepada seekor weasel, makhluk semacam tupai yang memakan unggas kecil. Seluruh ayam tewas, kecuali Sprout. Ia selamat karena saat ia pingsan tertindih ayam-ayam, ia mendengar sayup-sayup suara memanggilnya untuk keluar dari lubang, dan ia menuruti suara itu.

Suara itu berasal dari seekor bebek jantan bernama Straggler. Di kemudian hari, Straggler menjadi sahabat Sprout. Sprout mengikuti Straggler ke kandang, namun kehadiran Sprout ditolak seisi kandang. Di kandang itu ada anjing penjaga yang sudah tua, seekor ayam jantan (tadinya Sprout begitu mengagumi ayam jantan ini, namun karena melihat sikapnya, dia jadi ilfil) dan istrinya ayam jantan, si ayam betina yang teramat cantik namun judes.

Ketika Sprout pada akhirnya terpaksa pergi dari kandang dan dia tak ingin kembali ke tempatnya, ia melanglangbuana sehingga tiba di sebuah tempat dan melihat sesuatu yang membuatnya terpana. Sebutir telur tak bertuan. Ia celingak-celinguk melihat sekeliling dan tak menemukan ibu si telur. Dengan ragu-ragu dan dada berdebar kencang, dia melangkah mendekati telur dan duduk di atas telur itu, mengeraminya.

Cara bercerita Sun-mi Hwang sangat sederhana, sama sederhananya seperti keinginan Sprout. The Hen Who Dreamed She Could Fly adalah buku pertama dari pengarang Korea yang saya baca. Belakangan ini saya sedang tertarik membaca buku-buku pengarang Asia. Jepang, Cina, Korea, dan India. Terakhir saya membeli tiga buku pengarang klasik Jepang. Dari Cina saya baru membaca Mo Yan. Bukan bukunya yang diunggulkan seperti Red Shorgum atau Republic of Wine, melainkan saya membaca Di Bawah Kibaran Bendera Merah, sebuah novel tipis semi-otobiografi versi terjemahan Indonesia. Dari India saya menyimpan beberapa buku Jhumpa Lahiri, tapi karena kemalasan saya, buku-buku itu juga belum saya baca.

Salah satu keunggulan fabel (yang baik) adalah ia bercerita tanpa menggurui atau mendikte. Dalam kasus Sun-mi Hwang, saya betul-betul menikmati membaca The Hen Who Dreamed She Could Fly seolah saya sedang didongengi oleh ibu atau nenek saya (meskipun sebetulnya ibu dan nenek saya tidak pernah mendongengi saya). Ketika membaca buku ini, tiba-tiba saja saya merasa memiliki seorang nenek yang senang mendongeng. Saya membayangkan Sun-mi Hwang sendiri yang membacakan cerita tentang Sprout si ayam petelur kepada saya, saat saya sedang berada di ambang antara melek dan tidur.

Namun, di dalam plot yang saya kira sederhana, ternyata Sun-mi Hwang menyimpan adegan-adegan yang mengejutkan. Hingga mendekati akhir cerita, saya masih belum bisa menemukan ada hubungan apa antara judul buku dan isinya. The Hen Who Dreamed She Could Fly? Sejak awal sudah ditunjukkan kepada pembaca bahwa impian terbesar Sprout adalah menetaskan telur. Lalu ada apa dengan keinginan untuk terbang? Sprout bahkan tidak pernah menyebut-nyebut bahwa ia ingin terbang. Hingga akhirnya saya sampai di penghujung cerita dan barulah saya menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Kenapa Sprout ingin bisa terbang.

The Hen Who Dreamed She Could Fly bukan fabel biasa. Pengarangnya bertutur dengan sederhana, dengan suara yang pelan dan teratur, plot dan tokoh-tokoh yang sederhana, membuat saya menyangka cerita akan berakhir sederhana pula, lalu tiba-tiba saya dikagetkan dengan satu adegan yang tak pernah saya kira datangnya.

↧

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Eka Kurniawan

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya vakum menerbitkan buku hingga sepuluh tahun lamanya. Beberapa orang teman dan pembaca sempat mengeluhkan buku-buku saya terbit dalam jarak yang terlalu dekat. Saya menyadari itu. Tapi apa boleh buat, mungkin saya tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari menulis dan menerbitkan tulisan saya. Sungguh, saya sangat ingin bisa menahan diri untuk menerbitkan tulisan saya, sehingga (saya berharap) ketika pada akhirnya ia harus lahir, tulisan tersebut telah matang dan layak untuk dilempar ke khalayak pembaca. Namun, catatan ini bukan tentang saya. Ini tentang sebuah novel berjudul seperti yang saya tulis sebagai tajuk catatan ini. Ini tentang sebuah novel pertama yang ditulis oleh si pengarang setelah sepuluh tahun sejak novel terakhir si pengarang itu terbit.

Novel terakhir si pengarang itu berjudul Cantik itu Luka. Sebenarnya, tidak tepat sepuluh tahun jaraknya dengan penulisan novelnya yang baru. Pada halaman terakhir Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, si pengarang mencantumkan tahun penulisannya, ‘2011-2014’. Artinya, sebetulnya jaraknya hanya tujuh tahun dengan novel sebelumnya. Tapi kalau dihitung waktu terbit, maka tepat sepuluh tahun.

Saya tidak tahu mengapa saya memulai catatan ini dengan membicarakan tentang jarak. Tepatnya adalah jarak karya si pengarang. Mungkin, untuk alasan yang sampaikan di pembuka catatan ini: saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya vakum menerbitkan buku hingga sepuluh tahun. Para pembaca yang budiman pasti tahu bagaimana Cantik itu Luka sukses menjadi salah satu buku penting di dunia kesusastraan Indonesia. Novel tersebut kini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan judul Bi Wa Kizu dan Malaysia dengan judul Cantik itu Luka. Saya tidak tahu mana yang lebih akhir dirilis, apakah Cantik itu Luka atau Lelaki Harimau, tapi mana pun itu saya kira sama saja, jaraknya kurang-lebih sepuluh tahun dengan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.

Dalam rekam jejak kepengarangan si pengarang sendiri, saya mengira Cantik itu Luka adalah buku yang menjadi salah satu puncak karirnya sebagai pengarang atau novelis (walau saya mengira dia pasti menjawab bahwa buku-bukunya yang lain juga penting, atau buku-bukunya yang lain juga tidak penting sama seperti Cantik itu Luka, saya tidak tahu). Maka, poin saya adalah, jarak sepuluh tahun antara Cantik itu Luka atau Lelaki Harimau dengan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas itu menunjukkan bahwa si pengarang terbebani dengan kesuksesan Cantik itu Luka. Setidaknya, saya mengira demikian. Apa lagi yang membuat seorang pengarang mengambil jeda atau berhenti sangat lama menelurkan buku kalau bukan beban untuk menghasilkan buku yang lebih bagus dari sebelumnya? Atau mungkin saja, sih, ada alasan-alasan lain yang hanya diketahui oleh si pengarang. Tapi saya akan memulai catatan ini dengan alasan tersebut. Terbebani.

Namun, ternyata saya keliru. Setelah selesai membaca Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (saya menyelesaikannya dalam dua hari, sebetulnya ingin satu hari namun pada hari pertama saya baru mulai membaca pada tengah malam dan sudah sangat mengantuk) saya merasa bahwa si pengarang ternyata sama sekali tidak terbebani. Atau, mungkin saja, memang pada awalnya dia terbebani, namun ia berhasil keluar dari kungkungan beban itu. Ia keluar dengan sangat berhasil dan menampilkan gerakan yang cemerlang.

Bagaimana saya bisa berkata demikian? Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas seolah ditulis dengan bermain-main. Meski sebetulnya perihal yang diangkat adalah perihal yang sangat serius. Saya membayangkan si pengarang membuang jauh-jauh bayang-bayang kesuksesan novelnya yang sebelumnya dan memulai menulis naskah terbarunya dengan semangat seorang anak kecil: semangat bermain-main. Dan memang hasilnya adalah sebuah novel yang seperti bermain-main, ingin bercanda, tidak menganggap terlalu serius hal-hal yang dikatakannya, namun dengan demikian justru ia menjadi novel yang sangat serius. Bermain-main tapi serius. Serius tapi bermain-main.

Membaca setiap halaman Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mengingatkan saya pada buku-buku stensilan tipis yang dijual di kios-kios majalah yang saya baca semasa SMP (ya, saya membaca buku-buku stensilan, saya belajar menulis deskripsi dari cerita-cerita stensilan). Hanya saja, kali ini dalam format novel. Saya belum pernah membaca novel stensilan. Mungkin pada saat saya SMP buku seperti itu ada juga dijual di kios majalah tapi saya tidak kepikiran untuk mencarinya. Novel terbaru si pengarang ini membuat saya terlempar ke masa lalu, ke masa-masa saat saya masih SMP dan membaca cerita-cerita stensilan dari buletin tipis berjudul Romansa. Si pengarang, kali ini, memilih untuk bermain-main di area tulisan seperti itu. Kata-katanya alangkah vulgar dan mungkin dapat membuat risih orang-orang yang tidak terbiasa dengan kevulgaran dan kejujuran (saya ingin menggunakan kata kejujuran karena sebetulnya sesuatu yang vulgar adalah sesuatu yang jujur, dan hanya orang yang tidak terbiasa dengan kejujuran yang tidak bisa menerima kevulgaran).

Saya membayangkan novel terbaru si pengarang ini dibaca oleh para perempuan sambil menjerit risih dan dibaca oleh para lelaki dengan tertawa-tawa. Namun, mereka berdua merasakan hal yang sama: mereka penasaran dan tidak bisa berhenti membaca. Seperti hal-hal vulgar dan jujur lainnya, mereka seolah-olah menolak dan menertawai, tidak ingin terseret oleh kevulgaran tersebut karena bagi mereka itu dapat menurunkan harkat derajat dan martabat mereka, namun dalam hati mereka, mereka tidak bisa melawan daya pikat kevulgaran dan kejujuran tersebut. Kevulgaran dan kejujuran yang disuguhkan oleh si pengarang. Sebab sesungguhnya baik si lelaki dan si perempuan, memang diciptakan dari sesuatu yang vulgar, sesuatu yang jujur.

Kevulgaran dan kejujuran inilah yang menarik saya untuk terus membaca Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kevulgaran dan kejujuran yang ditawarkan oleh si pengarang lewat sebuah cerita dengan plot yang terkesan acak namun sesungguhnya diperhitungkan dengan sangat matang dan disusun begitu rapi. Kevulgaran dan kejujuran yang dituturkan lewat sebuah konflik yang bermula dari pengalaman traumatik tokoh utamanya: seorang bocah lelaki tukang intip yang tak bisa lagi membangunkan burungnya setelah ia melihat seorang perempuan gila diperkosa tanpa bisa melawan di depan matanya sendiri. ***

↧

sarif & nur: manuskrip

Nyaris setahun yang lalu, editor saya di penerbit Bukune (sekarang ia sudah pindah ke penerbit GagasMedia, masih satu kelompok penerbit), Widyawati Oktavia mengirimi saya surel yang isinya tentang ajakan untuk sebuah proyek novel. Nama proyek tersebut adalah “Love Cycle”. Konsepnya sederhana: Enam penulis membuat novel yang jika disusun maka akan menjadi urut-urutan konflik yang biasanya dialami dalam sebuah relationship. Saya mendapat urutan di tengah, yang artinya saya diminta menulis novel tentang konflik pada saat relationship itu sedang dibangun alias masa-masa pacaran. Dalam hati saya protes. Pasalnya, pada saat itu saya sedang single.

Proyek ini sebetulnya adalah proyek kedua yang ditawarkan Iwied (panggilan akrab Widyawati Oktavia) kepada saya. Dengan berbagai alasan, proyek pertama gagal saya kerjakan. Di proyek “Love Cycle” ini, saya bertekad untuk tidak mengulangi hal serupa. Maka, saya mulai menulis.

Tahap pertama adalah melaksanakan riset. Saya sempat melakukan beberapa survey kecil baik offline maupun online, untuk mengetahui konflik apa saja yang dialami oleh orang yang sedang in a relationship atau berpacaran. Meskipun saya sendiri juga mengalami, tapi saya tetap butuh pandangan dan pendapat dari orang lain. Lebih banyak lebih baik. Saya mengumpulkan hasil survey dan memilih kira-kira konflik apa yang paling kuat untuk dituliskan dalam sebuah cerita.

Hasilnya adalah: keraguan.

Ya, keraguan. Saya memilih keyword itu sebagai konflik yang paling menarik dan kuat untuk diangkat ke novel yang akan saya tulis. Menurut saya, ketika dua orang saling jatuh cinta dan memulai sebuah hubungan, maka mereka akan dilanda keraguan. Lebih-lebih jika hubungannya baru seumur jagung, keraguan akan mengguncang hati masing-masing, dan jika tidak ditangani dengan baik keraguan (baik satu pihak maupun keduanya) dapat menghancurkan hubungan tersebut.

Berikutnya adalah menentukan latar tempat atau setting. Saya memilih Pontianak, kota kelahiran saya sendiri. Di buku-buku sebelumnya, saya sudah mengangkat setting Yogyakarta (sering sekali) dan Bali. Saya pernah menulis menggunakan setting Pontianak namun sebatas cerita-cerita pendek. Saya ingin menulis novel yang berlatarkan Pontianak. Dan saya kira ini adalah kesempatan baik.

Selain cinta, konflik lain yang saya masukkan adalah tentang keluarga dan impian. Ada banyak intrik anak-ayah dan anak-ibu di naskah baru ini. Ada pula masalah-masalah endemik Pontianak yang saya sisipkan semata untuk memberikan informasi lebih kepada para pembaca.

Saya mulai menulis bab pertama bulan Januari 2014. Diselingi pekerjaan ini dan itu (tahun ini saya memiliki status karyawan), naskah ini baru bisa saya rampungkan 31 Mei 2014. Karena belum menemukan judul yang tepat, maka saya mencomot nama tokoh-tokoh utama sebagai judul sementara. Sarif & Nur, saya menamakan naskah novel baru ini. Panjangnya 36.000 kata. Biasanya, setelah melewati proses penyuntingan jumlahnya akan bertambah. Saat ini, Sarif & Nur masih saya endapkan. Seminggu atau dua minggu kemudian baru saya akan mulai melakukan self-editing, dan setelah itu mengirimkannya ke editor.

Sarif & Nur dijadwalkan terbit bulan Agustus 2014. Jika tidak ada aral melintang dan proses penyuntingan berjalan lancar, maka bakal novel ini akan terbit tepat pada waktu yang telah direncanakan. Semoga saja. J

Bara

↧

1984, George Orwell

Di tengah-tengah hiruk-pikuk percakapan dan bukan percakapan tentang politik, dalam rangka menjelang pemilihan presiden Indonesia yang baru, saya melewatkannya dengan membaca buku yang sudah sejak lama ingin saya baca namun baru sempat membacanya beberapa hari yang lalu. Dan, ketika membacanya, hanya satu kata yang secara spontan meluncur dari mulut saya: ngeri.

1984 adalah sebuah novel distopia yang ditulis oleh George Orwell, pengarang berkebangsaan Inggris yang juga peraih Nobel Kesusastraan. 1984 terbit pertama kali pada tahun 1949. Lewat 1984, Orwell menulis semacam ramalan akan kondisi Inggris kurang-lebih empat puluh tahun mendatang. Pernah dengar istilah “The Big Brother”? Kalau pernah, maka kamu perlu tahu bahwa istilah tersebut diciptakan oleh Orwell di dalam novelnya, 1984.

Tokoh utama dalam 1984 adalah seorang pria berusia tiga puluhan tahun, mendekati empat puluh, bernama Winston Smith. Ia bekerja di “Ministry of Truth”, di dalam Departemen Rekaman atau Records Department. Tugasnya? To alter the truth, to erase the past, and to create the new present. Sehari-harinya, Winston mengubah isi pidato, pernyataan-pernyataan pemerintah, isi majalah, dan arsip-arsip lain sesuai dengan instruksi dari Party (Partai). Untuk tujuan apa? Ini yang mengerikan. Yakni, agar rakyat tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka sebelum Revolusi, dan kehilangan petunjuk tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong dan mana yang nyata. Oleh Partai, kenyataan terus-menerus diubah dan dibentuk, sehingga kenyataan yang diterima oleh rakyat adalah kenyataan versi Partai, bukan kenyataan yang sebenarnya.

Oleh Partai, sejarah diubah, secara terus-menerus, setiap hari.

Winston mengetahui hal tersebut dengan persis, sebab dia lah yang melakukannya, mengubah seluruh rekaman, catatan, dan sejarah. Dia merasa cemas sebab lama-kelamaan dia merasa apa yang dilakukannya adalah tidak benar dan pikirannya selalu terusik oleh pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sebetulnya kehidupan mereka sebelum Revolusi? Winston tidak bisa mengingat kehidupan mereka sebelum Revolusi, sebab masa lalu telah diubah dan diganti dengan masa lalu yang baru.

Pemerintah di bawah pimpinan The Big Brother, dilaksanakan oleh Partai Outer Party (Partai Luar) dan Inner Party (Partai Dalam). Partai Luar berisikan orang-orang dari rakyat biasa yang direkrut karena memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan, sementara Partai Dalam adalah orang-orang pemerintahan inti yang langsung “berhubungan” dengan instruksi dari The Big Brother. Rakyat di luar partai disebut dengan nama The Proles, singkatan dari proletarians.

Rakyat telah kehilangan jejak atas sejarah karena pekerjaan yang dilakukan oleh Winston dan karyawan lain di dalam pemerintahan. Kehidupan diatur, diawasi, dan diarahkan sepenuhnya oleh negara. Lewat kehadiran The Thought Police (Polisi Pikiran) dan mesin bernama telescreen (saya membayangkannya semacam kamera cctv, namun yang ini bisa mendeteksi ekspresi dan gestur Anda), gerak-gerik setiap orang diperhatikan. Anda tidak boleh melakukan hal-hal sekecil apapun yang dipandang mencurigakan, jika tidak Anda langsung ditangkap oleh Thought Police dan dihilangkan. Di dala 1984, istilahnya adalah vaporized.

Tentu kita tidak asing dengan istilah tersebut: dihilangkan. Bagaimana pada suatu masa, Indonesia pun pernah mengalami peristiwa-meminjam istilah Winston-vaporizing. “Penguapan” orang.Kebebasan berpendapat dipasung oleh kehadiran Thought Police dan telescreen. Jika ada suara-suara miring terhadap pemerintah, orang yang memiliki suara-suara miring tersebut bisa dipastikan tidak akan berumur panjang. Bukan hanya Oceania dalam 1984, tapi Indonesia juga pernah mengalami itu. Negara adem ayem bukan karena penduduknya memang adem ayem, namun karena mulut mereka dibungkam dan jika mereka sedikit saja membuka mulut, mereka akan diuapkan, dilenyapkan.

Sungguh ngeri melihat dunia yang digambarkan oleh Orwell dalam 1984. Dengan apik, Orwell telah membuat cerita yang bikin bergidik. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup di dunia yang seluruhnya diatur oleh negara. Tidak boleh ada “penyelewengan”. Oleh negara, rakyat dipaksa untuk lahir, hidup, tumbuh, bekerja, menua, dan mati. Tidak ada perjuangan, perlawanan, dan hal-hal lain di luar jalur yang sudah dituliskan oleh negara.

Untuk apa negara (atau dalam hal ini, Partai) melakukan itu? Tentu saja, kata O’ Brien, untuk melanggenggkan kekuasaan. Winston bertemu O’ Brien pada saat menyanyikan lagu kebencian yang ditujukan kepada Goldstein, pemimpin pergerakan oposisi pemerintah. Secara instingtif, Winston merasa O’ Brien memikirkan apa yang ia pikirkan. O’ Brien sadar dan tahu bahwa kondisi mereka tidak seharusnya seperti ini. Winston merasa, O’ Brien memiliki pikiran seperti dirinya: bahwa Partai harus dilawan dan diruntuhkan.

Namun, malangnya nasib Winston ketika mengetahui ternyata O’ Brien yang ia pikir adalah seorang rekan, ternyata merupakan anggota inti Partai yang sudah lama mengawasi gerak-gerik Winston (menurut O’ Brien, selama tujuh tahun ia sudah memperhatikan Winston dan bibit-bibit perlawanan dan penyelewengan yang mulai tumbuh di dalam dirinya). Winston dan pacarnya, Julia (Julia bekerja di Departemen Fiksi, tugasnya adalah mengubah isi novel agar novel-novel yang dibaca oleh rakyat adalah novel-novel yang membawa pesan-pesan The Big Brother atau Partai) ditangkap oleh Mr. Carrington yang pada awalnya memberi mereka tempat untuk bertemu dan bercinta, namun ternyata ia adalah seorang anggota Polisi Pikiran. Winston dan Julia ditangkap dan dipisahkan. Di penjara, Winston bertemu O’ Brien. Julia, tidak jelas bagaimana nasibnya.

Di penjara, Winston mengalami penyiksaan yang berlangsung selama berhari-hari, berminggu-berminggu, bahkan berbulan-bulan. Seperti yang dirasakan oleh Winston, mustahil untuk mengetahui berapa lama waktu telah berlalu. Ia bahkan tidak tahu apakah hari sedang malam atau sedang siang. Yang dia tahu tubuhnya ditendang, dipukul, disetrum, dan begitu berulang-ulang, setiap hari, setiap saat. Winston diminta untuk mengakui kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya: pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Winston, mengetahui bahwa tidak ada hal lain yang dapat dia lakukan, mengakui semua tuduhan itu. Asalkan baginya di dalam pikiran ia tetap tidak mengakuinya. O’ Brien, yang melihat kebohongan dalam pengakuan Winston, terus menyiksa Winston hingga akhirnya Winston menerima dengan sepenuh hati dan pikiran doktrin-doktrin Partai yang disuntikkan oleh O’ Brien.

Tidakkah penculikan, penghilangan, dan penyiksaan ini terasa familier di telinga kita? Apakah yang terlintas di kepala Anda ketika mendengar kata-kata tersebut? Saya ulang sekali lagi: penculikan, penghilangan, penyiksaan.

Penculikan.

Penghilangan.

Penyiksaan.

Adakah sesuatu yang teringat oleh Anda?

Simpan sendiri, dalam hati dan dalam pikiran. Terutama di dalam hati. Sebab bisa jadi saat ini Anda sedang diawasi oleh Polisi Pikiran dan di sudut-sudut kamar Anda tersembunyi telescreen yang mengamati gerak-gerik Anda. Bisa jadi, jika Anda tidak hati-hati, keesokan paginya Anda sudah terbangun di sebuah tempat antah-berantah dengan badan memar-memar dan wajah dan kepala yang mengucurkan darah. Bisa jadi.

Dan bisa jadi pula, apa yang ditulis oleh George Orwell di 1984 yang bukunya sudah hampir 70 tahun ini kembali terulang dan terjadi di Indonesia, jika Anda tidak memilih pemerintahan yang benar pada pemilu yang akan dilangsungkan sebentar lagi.

Bisa jadi. ***

↧

↧

Such, Such Were the Joys, George Orwell

Apa yang bisa kamu ingat dari masa kecilmu? Permainan kelereng dengan teman-teman satu kompleks? Suara ibu yang nyaring memanggil dari dapur? Bentakan ayah saat memarahimu karena pulang terlalu larut? Atau sekumpulan anak yang tidak menerimamu masuk ke dalam geng mereka? George Orwell mengingat hanya sedikit hal dari masa kecilnya, seperti yang ia tulis, namun hal-hal itu merupakan sedikit yang terpenting yang perlu ia ingat dan renungkan. Dan, ia bagi lewat orang-orang yang membaca bukunya. Such, Such Were the Joys, adalah pintu menuju masa kecil Orwell, pada tahun 1916, ketika ia masih bersekolah dasar.

Dibuka dengan narasi tentang mengompol (ya, mengompol), Orwell memulai perenungannya tentang hal-hal yang dahulu tidak ia pikirkan, tentu saja karena ia masih kecil. Ia memikirkan tentang mengompol yang menjadi sesuatu yang sangat identik dengan anak-anak. Anak-anak mana yang tidak mengompol? Dan apakah yang terjadi ketika kita sudah tumbuh semakin besasr dan masih mengompol? Kita akan dihukum. Beberapa orangtua memberikan hukuman yang bijak dan mendidik, seperti misalnya disuruh mencuci seprei sendiri atau tidak diberi jatah uang jajan, sementara beberapa yang lain memberikan hukuman yang bersifat fisik. Orwell, pada masa kecilnya, mengalami yang terakhir disebut.

Orwell bersekolah di St. Cyprian’s dan tinggal di dalam asrama. Oleh guru dan kepala sekolahnya yang ambisius, oportunis, dan diskriminatif, Orwell sering mendapat perlakuan tidak adil. Adalah Flip yang sering menyebutnya sebagai anak nakal karena masih mengompol, dan Sambo yang memukul pantatnya di depan kelas sebagai hukuman. Semasa kecil, Orwell begitu membenci Flip dan Sambo, pasangan yang menjalankan aktivitas belajar-mengajar di St. Cyprian’s yang hanya bersikap baik kepada murid-murid bergelar kesatria, atau anak-anak keluarga bangsawan dan kaya-raya. Flip dan Sambo kerap mematahkan semangat Orwell kecil dengan mengatakan kepadanya bahwa ia takkan pernah jadi orang yang sukses, ia hanya akan menjadi orang-yang-bergaji-40-poundsterling-setahun. Oleh Flip dan Sambo, Orwell dibuat berpikir bahwa jika dirinya sempat tumbuh besar dan masih hidup pun, ia sudah sangat bersyukur.

Lewat renungan tentang mengompol, Orwell bercerita perihal hukuman dan rasa bersalah. Bagaimana seorang anak dipandang bersalah dan harus dihukum atas hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Mengompol adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh anak kecil. Ia terpaksa tidak mengompol lagi karena ia dihukum, ditakut-takuti, atau bahkan dipukul secara kejam, dan kemudian di dalam kepalanya tertanam pernyataan bahwa mengompol itu sendiri adalah sebuah kesalahan besar yang hanya bisa ditebus lewat penghukuman yang mutlak dilakukan.

Bercerita tentang Flip dan Sambo, Orwell juga berceloteh perihal diskriminasi. Sambo adalah kepala sekolah yang oportunis dan memiliki bakat sebagai penjilat ulung. Ia sangat ingin sekolahnya didatangi oleh murid-murid yang berasal dari keluarga kaya-raya atau bangsawan. Hingga akhirnya, datanglah murid-murid itu. Dua orang albino yang bergelar kesatria. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, Sambo selalu memanggil murid-murid itu lengkap dengan gelarnya, “Lord X…”, dan melakukannya dengan sengaja agar orang lain bisa mendengarkannya dan mengetahui di sekolahnya ada anak bangsawan. Saat di meja makan, dan mereka sedang membahas kenakalan yang dilakukan anak-anak murid, mereka selalu bilang “Ah, namanya juga anak cowok…” kepada si dua murid bangsawan jika mereka bertindak onar, dan menyergah Orwell dengan “Dasar anak kotor, bandel, tak tahu diuntung!” jika Orwell mengompol.

Selain itu, Orwell juga berkisah tentang tekanan pertemanan di lingkungan sekolahnya. Seorang teman sekelas yang berbadan besar kerap menyombongkan kekayaan harta orangtuanya kepada Orwell. “How much do your father got in a year?” tanyanya. Dan sebelum Orwell sempat menjawab, ia pun sudah menyebutkan berapa banyak gaji ayahnya dan benda-benda lain yang ayahnya miliki. Lewat narasinya yang mudah dipahami, Orwell mengajak kita masuk ke dalam ingatan-ingatan masa kecilnya yang cukup dihiasi dengan tekanan-tekanan, baik dari guru, teman-teman, sekolah, dan masa kecil itu sendiri.

Meski aura yang saya rasakan sangat berbeda ketika membaca karya fiksi Orwell (ini adalah buku nonfiksi Orwell pertama yang saya baca), saya tetap menikmati memoir atau esei yang ditulis Orwell dalam buku tipis sepanjang 56 halaman ini. Terutama dikarenakan oleh bahasa Orwell yang tidak meliuk-liuk dan meski terdapat beberapa kata yang asing di telinga, tetaplah sederhana dan tidak bikin mengernyitkan dahi. Orwell adalah contoh baik dan nyata tentang kepiawaian seorang pengarang atau penulis, bahwa semakin lihai seorang penulis, maka ia akan langsung menunjukkan adegan-adegan kepada pembaca, bukan terjebak dalam usaha mempertontonkan keindahan dan geliat cantik kata-kata aneh atau sengaja dianeh-anehkan. Ia akan menyodorkan ide dan gagasan, karena itulah yang terpenting yang perlu dilihat dan diserap oleh pembaca.

Such, Such Were the Joys membuat saya mengingat masa-masa ketika saya belum mengkhawatirkan banyak hal, dan hari-hari saya sepertinya begitu sederhana dan menyenangkan. Pergi sekolah setiap pukul enam dengan mengantongi uang jajan dua ratus perak dan pulang masih dengan seratus perak di tangan (selama empat tahun saya hanya jajan cemilan tic tac yang satu bungkusnya berharga dua puluh lima rupiah, saya membeli empat), saya bahkan pernah berjalan kaki dari sekolah ke rumah yang jaraknya kurang lebih empat kilometer hanya karena bosan naik sepeda. Saya ingat tentang permainan tangkap kera atau bermain polisi-penjahat. Saya ingat di sekolah hanya ada satu guru untuk setiap tiga sampai empat mata pelajaran (Pak Kimpa mengajar ilmu pengetahuan alam dan juga olahraga, Bu Nur mengajar PPKN dan muatan lokal). Saya ingat perkelahian di depan pintu kelas antara dua orang teman laki-laki yang gemar unjuk kekuatan (mereka bertengkar menggunakan kawat yang dipotong dari pagar sekolah, ketika saya mengingatnya sekarang agenda itu terasa sangat mengerikan). Saya ingat ketika saya diancam akan dipukul kalau tidak memberikan contekan dan jawaban pe-er. Saya ingat sebuah surat cinta dari seorang murid perempuan di sekolah sebelah (ada dua sekolah dasar yang berbeda berada dalam satu areal).

Masa kecil, bagi saya, adalah sesuatu yang teramat krusial. Ia bisa menentukan bagaimana cara seseorang memandang dirinya dan kehidupan seumur hidupnya ketika ia tumbuh dewasa. Seorang anak, seperti kata pepatah populer, ibarat kertas kosong. Ia akan menjadi apa yang dicoretkan atau dituliskan kepadanya. Apakah itu pengalaman traumatik, pesan-pesan baik dan optimistis, atau hal-hal lain. Kalau ia tidak mendapatkan itu dari orangtuanya, maka ia akan mendapatkannya dari lingkungan. Jika kau ingin tahu mengapa seseorang menjadi dirinya sekarang, kau bisa bertanya atau mencari tahu bagaimana masa kecilnya. Mengingat masa kecil diri sendiri juga bisa menjadi sebuah usaha dan jalan untuk mendapatkan pemahaman diri, mengapa kita begini dan mengapa kita begitu. Dan mungkin, jika saya adalah Orwell dan menulis sebuah memoir tentang masa kecil, saya akan menulis di akhir buku itu sebuah kalimat yang saya gunakan sebagai pembuka catatan ini:

Apa yang bisa kamu ingat dari masa kecilmu? ***

↧

The Da Vinci Code, Dan Brown

Untuk urusan buku, genre misteri, detektif, dan thriller bukanlah favorit saya. Begitu pula dengan horor dan science-fiction. Bagi saya, jenis-jenis cerita dalam golongan tersebut lebih seru kalau diikuti dalam bentuk audio-visual alias film. Maka dari itu, ketika pertama kali The Da Vinci Code, novel Dan Brown, pertama kali heboh sekitar sepuluh tahun lalu, saya sama sekali tidak tertarik untuk membacanya. Karena saya tidak tertarik dengan tema yang ia angkat, itu saja. Semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin saya kehilangan minat untuk bahkan sekadar mencoba membaca beberapa halaman di toko buku.

Sampai akhirnya sepuluh tahun kemudian, saya bertemu dengan seorang perempuan. Kami berkenalan di sebuah coffee shop di Yogyakarta, dan bicara banyak tentang macam-macam hal, termasuk buku. Kami saling melemparkan pertanyaan buku apa yang menjadi favorit kami. Saya menjawab, tentu saja, serial Harry Potter karangan Joanne Kathleen Rowling (meski saya menambahkan keterangan bahwa saya tidak begitu menyenangi buku-bukunya yang terbaru). Ketika saya bertanya kepada dia, buku apa yang menjadi favoritnya, dia menjawab The Da Vinci Code.

Saya menahan diri untuk melemparkan celetukan bahwa saya tidak menyukai buku itu, atau lebih tepatnya, saya tidak tertarik dengan buku itu. Saya akhirnya hanya bertanya “Kenapa kamu suka The Da Vinci Code?” dan dengan antusiasmenya yang membakar, ia pun menjelaskan alasan-alasan yang membuatnya menganggap novel Dan Brown yang pernah kontroversial itu adalah salah satu buku paling penting dalam hidupnya. Saya hanya diam dan menyimak dengan serius, mencari-cari alasan yang kira-kira dapat membuat saya juga ingin membaca buku itu, namun saya tidak menemukannya. Saya masih belum tertarik untuk membaca The Da Vinci Code.

Selama beberapa bulan, hubungan saya dan perempuan itu semakin dekat. Pada suatau hari saat kami minum kopi di sebuah coffee shop di sudut Jakarta, kami pun kembali terlibat dalam sebuah percakapan seru dan berapi-api tentang, apalagi kalau bukan buku. Lagi-lagi kami membicarakan buku favorit kami. Saya mencerocos tentang Harry Potter, dan dia berceloteh perihal The Da Vinci Code. Hingga saya berkata kepadanya, bahwa tampaknya saya mulai penasaran untuk membaca buku itu. Saya bilang saya hanya ingin tahu apa sebabnya semua orang menyukai buku itu, dan terutama apa sebabnya dia menyukai buku itu.

Mungkin saya perlu meminta maaf karena setelah empat paragraf, catatan ini belum juga mengulas tentang buku dan malah berceracau tentang hal-hal yang lebih personal. Tapi saya merasa perlu untuk menampilkan hal-hal tersebut, karena saya ingin menegaskan bahwa saya tidak menyukai dan tidak tertarik dengan buku ini, pada awalnya. Pada akhirnya? Saya harus mengakui bahwa saya telah menjadi satu dari banyak orang yang menyukai The Da Vinci Code, bahkan mungkin menggemarinya.

Saya ingin katakan bahwa tidak banyak buku yang dapat membuat saya tenggelam. Beberapa buku yang saya baca membuat saya berpikir, merenung, mendapat pengetahuan baru, mengumpat bahagia, tapi tidak banyak yang dapat membuat saya tenggelam. Setelah berkonsentrasi untuk menulis, tujuan saya membaca buku pun bergeser, dari yang tadinya membaca buku untuk kesenangan membaca itu sendiri, menjadi membaca buku untuk mempelajari hal-hal yang bersifat teknis: mengamati cara bertutur penulisnya, memperhatikan cara si penulis menyusun plot, merangkai dialog, menulis narasi, dan seterusnya. Karena hal itu, saya menjadi berjarak dengan buku yang saya baca. Saya membaca, namun juga mengamati dari luar. Saya tidak bergabung dengan cerita dalam buku.

Terakhir kali saya tenggelam dalam buku yang saya baca adalah ketika pertama kali saya membaca Harry Potter, dan tidak pernah lagi setelah itu. Ketika mulai membaca The Da Vinci Code, saya mendapatkan perasaan yang sama seperti saat membaca Harry Potter. Saya tidak bisa melepaskan buku itu dari genggaman. Dari kamar kos, saya membawanya ke toilet, ke kantor, ke coffee shop, bahkan ke resepsi pernikahan seorang teman. Saya tidak bisa meninggalkannya.

Petualangan, perjalanan, misteri, dan intrik-intrik yang dilakoni oleh Robert Langdon, Sophie Neveu, Uskup Aringarosa, Silas, Bezu Fache, Sir Leigh Teabing, Remy, Collet, Vernet, membuat saya tenggelam dan tidak bisa keluar. Halaman demi halaman berlalu begitu saja tanpa saya sadari sudah membaca lebih dari seratus halaman (versi terjemahan Indonesia yang saya baca sepanjang 677 halaman), dan saya terus membacanya. Daniel Brown benar-benar mahir mengungkap dan menyimpan misteri, menebar petunjuk-petunjuk seperlunya, agar kita menduga-duga dan terus penasaran untuk mencari tahu bagaimana kisah selanjutnya, apa yang terjadi berikutnya.

Saya pikir, Daniel Brown adalah satu dari sedikit pengarang yang menemukan formula bagaimana membuat sebuah novel yang page-turner. Ia lihat merangkai plot. Membaca The Da Vinci Code seperti menonton sebuah film. Adegan demi adegan bersaling-silang munculnya, berasal dari dua plot yang berbeda dan berjalan secara paralel, hingga akhirnya bertemu di satu titik. Yang lebih mengagumkan bagi saya adalah kemampuan Dan Brown memasukkan data-data hasil risetnya tentang sejarah ke dalam narasi namun sama sekali tidak mengganggu tempo pembacaan saya dan seluruh data tersebut tetap relevan terhadap plot. Saya tidak tahu bagaimana cara dia melakukannya. Mungkin dengan menebar data itu di beberapa tempat, tidak langsung ditumpah-ruahkan di satu bagian seperti novel-novel fiksi-sejarah lainnya. Apapun itu, Dan Brown berhasil membuat saya mengikuti plot yang ia buat dan menyimak bit demi bit data yang ia sodorkan.

Kalaupun ada hal yang kurang maksimum di The Da Vinci Code adalah perwatakan tokohnya. Saya terkadang masih merasa ada kesamaan suara antara satu tokoh dengan yang lainnya. Walaupun beberapa tokoh tampak mencuat dan mudah dikenali. Bagi saya, tokoh-tokoh yang memiliki imej dan meninggalkan kesan yang kuat dan melekat adalah Silas dan Sir Leigh Teabing dengan gaya bicara dan dialognya yang khas (ia selalu memanggil Sophie Neveu dengan imbuhan “Sayangku…”).

Nyaris tidak ada bolong dalam plot dan subplot The Da Vinci Code yang dirangkai dengan sangat apik oleh Dan Brown. Memang ada beberapa pertanyaan yang masih menggantung di dalam kepala saya, seusai membaca buku tersebut, namun saya kira itulah keindahan sebuah buku, terutama ketika yang sedang dibaca adalah buku bergenre misteri-thriller. Mengingat apa yang dibahas oleh Dan Brown dalam The Da Vinci Code adalah topik-topik sejarah dan keagamaan, saya tidak heran kalau setelah kelar membaca, saya masih bertanya-tanya akan beberapa hal.

Akhirnya, yang ingin saya katakan sebagai penutup catatan ini adalah, jika Anda rindu masa-masa dimana Anda tenggelam dalam buku yang Anda baca, dan tidak bisa melepaskan buku itu dari genggaman sampai benar-benar selesai membacanya, membawanya ke ruang makan, kamar mandi, mal, sekolah, tempat nongkrong, dan lain-lain, mungkin Anda ingin mencoba membaca The Da Vinci Code. Atau, bagi Anda yang sudah pernah membaca ini, saya hanya ingin bilang, kini saya adalah bagian dari Anda. ***

(PS: Saya tidak tahu apakah ia membaca catatan ini atau tidak-tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu.)

↧

The Curious Incident of the Dog in the Night-time, Mark Haddon

Judul dan sampul yang menarik. Itu yang saya pikirkan ketika pertama kali melihat buku ini di sebuah toko buku di sudut Jakarta, dan itu pula yang saya pikirkan ketika saya membawanya ke kasir dan membayarnya. The Curious Incident of the Dog in the Night-time karangan Mark Haddon adalah buku yang memenangi Whitbread Award (saya sempat membaca sebuah komentar di Goodreads dari seorang pembaca yang dengan keras mempertanyakan keputusan juri mengangkat buku ini sebagai pemenang Whitbread Award).

Sebelum membaca buku ini, saya mendengar dari beberapa kawan yang juga merekomendasikan buku ini untuk saya baca, bahwa si pengarangnya bertutur dari sudut pandang anak dengan autisme. Menarik sekali, pikir saya. Belakangan saya tahu bahwa yang tepat bukanlah autisme, melainkan sindrom asperger (yang ternyata setelah saya cari tahu, juga merupakan bagian dari autisme/autism). Semakin menarik. Saya pun mulai membaca.

Christopher Boone adalah nama si tokoh utama. Ia menemukan seekor anjing yang tewas di halaman rumah tetangganya, Mrs. Shears, dan dia kaget bukan kepalang. Christopher menghampiri anjing yang tubuhnya tertembus garpu kebun itu dan memeluknya. Mrs. Shears keluar dari rumah dan terkejut melihat anjingnya mati tertembus garpu dan seorang bocah lelaki memeluknya, ia pun berteriak. Ayah Christopher (disebut di dalam buku sebagai “Father”) keluar dari rumah (rumah mereka berada pada sisi jalan yang berbeda namun berhadap-hadapan) dan menarik Christopher pulang, dan memarahinya.

Seperti judulnya, plot cerita di The Curious Incident of the Dog in the Night-time dimulai dari pertanyaan dalam kepala si kecil Christopher: siapa yang membunuh Wellington, si anjing malang itu? Christopher menyusun beberapa kemungkinan, dia menganalisis kejadian aneh dan mengejutkan itu dan mencari cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaannya. Siapa yang membunuh Wellington? Christopher menjadi detektif dan mulai melaksanakan penelusurannya.

Namun, Christopher harus merahasiakan penyelidikan karena ayahnya tidak menyukainya. Ayahnya bilang, dengan keras dan sedikit mengancam, jangan ikut campur urusan orang lain. Christopher tidak bisa melakukannya karena dia tidak bisa membayangkan pembunuh Wellington berkeliaran bebas setelah menghilangkan nyawa anjing itu. Diam-diam, Christopher melaksanakan penyelidikannya sendirian. Setelah penyelidikan yang cukup berliku dan sempat menemukan jalan buntu, Christopher mendapatkan hasil yang membuat hidupnya terguncang. Ia akhirnya tahu siapa pelaku pembunuhan itu, dan mengapa si pelaku membunuh anjing itu, dan Christopher seperti kehilangan seluruh dirinya saat mengetahui fakta-fakta tersebut.

Konflik yang diangkat Mark Haddon di The Curious Incident of the Dog in the Night-time adalah permasalahan keluarga. Lebih spesifik lagi adalah tentang bagaimana peran keluarga (orang tua, lebih tepatnya) dalam menangani anak yang mengidap kelainan psikologis.

Dituturkan lewat sudut pandang anak pengidap asperger syndrome, narasi dalam The Curious Incident of the Dog in the Night-time terasa kaku dan patah-patah. Namun begitulah memang seharusnya narasi tersebut, dan bukan merupakan kesalahan atau ketidakmampuan si pengarang menulis narasi yang mengalir. Narasi Mark Haddon menjadi patah-patah karena yang berbicara, sang narator, adalah Christopher Boone yang memiliki sindrom asperger.

Penyusunan bab juga terasa unik karena tidak menggunakan angka yang berurutan, melainkan angka-angka dalam bilangan prima (2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya). Alasannya adalah Christopher Boone menyukai bilangan prima, karena bilangan prima adalah bilangan yang tersisa ketika semuanya telah hilang. Christopher juga banyak berceloteh tentang ketertarikannya terhadap astronomi, cita-citanya menjadi astronot, dan hal-hal lain yang saya pikir sekadar sebagai tambahan wawasan bagi pembaca buku. Hal-hal yang, saya kira, tidak begitu penting dan relevan terhadap plot utama.

Cara bertutur Mark Haddon lewat Christopher Boone yang kaku dan patah-patah adalah sesuatu yang unik dan menarik bagi saya, setidaknya di setengah buku. Namun, dari pertengahan ke belakang, saya mulai merasa bosan. Setelah identitas pembunuh Wellington terungkap (dan adegan dengan emosi yang sangat intens antara Christopher dan si pembunuh, saya sangat menyukai bagian ini) tidak ada lagi perkembangan yang berarti pada plot utama. Christopher kabur dari rumah dan mencari ibunya di London. Dalam pelarian ini, Mark Haddon menggambarkan dengan sangat baik emosi dan perasaan kacau yang dialami Christopher. Ia panik, ketakutan, nekat, dan putus asa. Saya belum pernah melihat dan berhadapan langsung dengan anak pengidap autisme atau asperger, namun saya bisa mengira-ngira dan membayangkan dari gambaran Mark Haddon akan Christopher.

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, The Curious Incident of the Dog in the Night-time merupakan novel dengan cara bertutur unik, namun kehilangan pesonanya setelah misteri utama terbongkar. Bagi saya, Mark Haddon tidak cukup berhasil mempertahankan perhatian dan ketertarikan pembaca (baca: saya) setelah ia mengungkap rahasia di pertengahan buku. Setelah seratus halaman pertama saya baca dengan seksama, saya terpaksa sedikit memaksakan diri menyelesaikan membaca buku ini dengan melakukan skimming di seratus halaman kedua hingga akhir cerita.

Kalau kamu penasaran ingin membaca novel yang dituturkan lewat sudut pandang anak pengidap sindrom asperger, boleh coba membaca The Curious Incident of the Dog in the Night-time. Namun, kalau kamu punya rekomendasi cerita dari sudut pandang pengidap sindrom asperger yang lebih baik, saya menunggu rekomendasimu. ***

↧

Inferno, Dan Brown

Saya sempat membaca sebuah artikel di internet yang ditulis oleh, kalau tidak salah, editor buku-buku Dan Brown. Di tulisan tersebut dia bilang bahwa dia penasaran bagaimana jika Dan Brown memulai menulis novel barunya yang menggunakan tokoh utama seorang profesor bernama Robert Langdon dengan sesuatu yang baru. Jika Robert Langdon adalah seorang simbolog dengan kemampuannya menafsirkan simbol-simbol dan ingatan eidetiknya yang kuat, maka idenya adalah menulis sebuah cerita di mana profesor tersebut kehilangan kemampuan utamanya itu. Maka, Dan Brown pun mulai menulis Inferno.

Jika dibandingkan dengan The Da Vinci Code, Inferno memiliki intro yang berbeda. Setelah membaca The Da Vinci Code, saya sempat ke toko buku dan melirik Angels & Demons, membuka dan membaca beberapa halaman pertama, lalu langsung meletakkanya lagi ke rak, lantaran intronya sama persis dengan The Da Vinci Code. Di The Da Vinci Code, cerita dimulai dengan Robert Langdon terbangun dari tidurnya karena mendapat telepon misterius yang meminta bantuannya untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan atau membaca petunjuk-petunjuk dari sebuah kasus pembunuhan misterius. Di Angels & Demons pun demikian. Namun, di Inferno, agak berbeda. Robert Langdon terbangun di sebuah kamar rumah sakit, kehilangan ingatannya dan sama sekali tidak mengerti mengapa ia berada di kamar rumah sakit.

Adegan berikutnya berlangsung cukup cepat dan menegangkan, seperti kurator Jacques Sauniere yang tertatih-tatih diburu oleh seorang misterius pada pembukaan The Da Vinci Code, Dan Brown juga meletakkan adegan menegangkan sebagai pengantar masuk ke konflik Inferno: dr. Marcioni ditembak oleh perempuan berambut duri, dan dr. Sienna Brooks membawa Robert Langdon kabur dari rumah sakit.

Karena saya baru membaca dua novel Dan Brown dan keduanya termasuk dalam ‘serial’ Robert Langdon, mau tidak mau saya membandingkan kedua novel tersebut. Dan perbandingan ini, saya peringatkan, akan berlangsung hingga akhir catatan ini.

Jika perbandingan pertama adalah tentang bagian pembuka novel, maka perbandingan kedua adalah objek seni yang dimasukkan ke dalam plot. Pada The Da Vinci Code, objek seni yang dipakai adalah lukisan. Lukisan-lukisan Leonardo Da Vinci. Di Inferno, Dan Brown menggunakan sebuah puisi karya Dante Alighieri, seorang penyair asal Italia yang terkenal dengan perjalanannya ke neraka dalam puisi berjudul “Inferno”. Puisi “Inferno” merupakan satu dari tiga bagian puisi dalam buku Dante berjudul The Divine Comedy, dan kemudian dipakai Dan Brown sebagai judul novelnya. Lukisan masih muncul dalam Inferno, namun lukisan yang ditampilkan juga merupakan interpretasi dari puisi Dante: La Mappa dell’Inferno (Map of Hell) karya Sandro Botticelli.

Lewat The Da Vinci Code, Dan Brown membuat saya menerawang ke Perancis dan berkhayal sedang jalan-jalan santai di dalam museum Louvre, melihat-lihat karya master yang klasik dan kekal sepanjang zaman. Maka ketika membaca Inferno, saya tidak dapat menahan gemuruh keinginan dalam hati saya untuk segera mewujudkan salah satu impian saya dalam hidup: pergi ke Italia. Dan Brown dengan apik menyelipkan gambaran-gambaran Italia sebagai latar tempat terjadinya adegan-adegan dalam Inferno. Dan saya kira yang terpenting dari memberikan deskripsi adalah, tidak menumpah-ruahkannya. Deskripsi yang berlebihan, alih-alih membuat pembaca tenggelam dalam visual yang kuat di dalam kepala saat membacanya, justru membuat eneg dan akhirnya melakukan skimming.

Isu yang diangkat Dan Brown dalam Inferno pun menurut saya lebih besar ketimbang di The Da Vinci Code. Mungkin, saya kira, karena isu tersebut terasa ‘nyata’ dan ‘dekat’. Lebih tepatnya, isu tersebut ‘mungkin’ untuk terjadi. Atau malah memang sedang terjadi? Dan Brown mengangkat permasalahan overpopulasi manusia di bumi. Pada bagian ini, saya melihat kecerdasan Dan Brown dalam mengaitkan puisi “Inferno” Dante Alighieri dengan permasalahan kependudukan: sesuatu yang ‘abstrak’ berkait-padu dengan sesuatu yang konkrit. Saya pikir Dan Brown punya kemampuan asosiatif yang kuat sekali, selayaknya Robert Langdon sendiri, sehingga dapat menemukan hubungan antara sebait puisi yang ditulis pada abad ke-13 dengan masalah-masalah yang dihadapi World Health Organization. Dan, menuliskannya menjadi sebuah novel.

Permasalahan pada novel-novel Dan Brown (sebetulnya saya belum bisa mengatakan hal ini dengan keyakinan yang penuh karena baru membaca dua dari enam) adalah struktur ceritanya yang terlalu formulaic. Jika kamu adalah seorang pembaca setia Dan Brown, mungkin kamu dapat dengan mudah menemukan atau setidaknya menyadari bahwa plot novel-novel Dan Brown sebenarnya begitu-begitu saja: Robert Langdon terbangun dari tidur karena telepon misterius, diminta ke sebuah tempat untuk membantu membaca simbol-simbol misterius, lalu lama-kelamaan ia terseret dalam sebuah misi misterius dan akhirnya dengan kemampuannya sebagai seorang profesor simbologi ia membantu tokoh-tokoh lain dalam novel tersebut menyelesaikan misi yang misterius itu, dan selesai. Perkara terbesar pada novel-novel formulaic (biasanya novel dengan genre romance) adalah bagaimana membuat pembaca tidak melakukan skimming. Jika di novel-novel romance seorang penulis dapat menyampaikan ceritanya dengan cara bertutur yang berbeda, atau memasukkan profesi-profesi unik, atau menggunakan latar cerita yang jarang dipakai, maka saya tidak tahu apa yang dilakukan Dan Brown dengan novelnya yang disebut sebagai novel bergenre misteri-thriller (saya menyebutnya misteri-sejarah-action).

Ajaibnya, meski novel-novel Dan Brown sangat formulaic (lagi-lagi saya harus membaca empat novelnya yang lain untuk menguatkan argumen ini) saya sama sekali tidak melakukan skimming. Saya, toh, tetap membaca halaman demi halaman Inferno dan tetap menebak-nebak peristiwa apa yang akan terjadi. Saya tetap tidak bisa meletakkan buku itu sebelum saya kelelahan atau sudah terlanjur mengantuk dan tidak bisa membaca lebih jauh. Saya tetap dikejutkan oleh twist-twist yang diletakkan Dan Brown di tempat yang tepat (ini juga kemampuan Dan Brown yang saya kagumi, meletakkan unsur kejutan di tempat yang sangat tepat dengan remah-remah petunjuk yang cukup).

Salah satu ciri buku yang bagus adalah membuat pembacanya memiliki pengetahuan yang bercabang-cabang. Maksud saya, ketika si pembaca menemukan satu nama tempat atau istilah yang asing, maka ia terdorong atau tertarik untuk mencari informasi tempat atau istilah tersebut. Itulah yang saya lakukan saat membaca Inferno (juga The Da Vinci Code). Sembari membaca buku, ponsel saya siaga di sebelah dengan internet tersambung dan layar mesin pencari Google. Saya melakukan pencarian untuk La Mappa dell’Inferno, Canto XXV dari bagian Paradiso di buku The Divine Comedy (saya juga mengunduh The Divine Comedy secara gratis di iBooks), Hagia Sophia, dan lain-lain.

Saya tidak begitu peduli dengan komentar seorang pembaca di Goodreads yang memberi bintang satu untuk Inferno dan mengatakan dengan sangat kasar bahwa Inferno membosankan karena sangat formulaic. Yang jelas, bagi saya setelah membaca The Da Vinci Code dan Inferno, saya mendapat satu kesimpulan: jika suatu hari saya sedang ingin merasakan membaca novel yang tidak bisa saya lepaskan dari tangan dan membuat saya betah berada di dalam kamar hanya untuk menyelesaikan membaca novel tersebut, saya tahu saya harus membaca novel karya siapa. ***

↧

↧

kepada diriku 25 tahun yang lalu

Yogyakarta, 11 Juli 2014

6:22 WIB

/1/

Hai,

Sebelum aku berkata apa-apa, aku akan memberitahumu bahwa surat ini akan kau tulis 25 tahun lagi, dan seharusnya kau tulis tepat ketika kau menginjak usiamu yang baru, seperempat abad. Namun, kau tidak bisa melakukannya karena pada malam pergantian itu kau sedang menghabiskan waktumu dengan seseorang yang lebih membahagiakan dan hal-hal yang lebih menyenangkan bagimu ketimbang menulis sebuah surat. Keesokan harinya, kau pergi ke rumah sakit dan tidur seharian di kamar. Maka, pada pagi hari, berselang dua tanggal setelah ulang tahunmu, barulah kau sempat menulis surat ini. Surat yang kau tulis untuk dirimu sendiri.

Berita bahagia pertama yang ingin kusampaikan dalam surat ini adalah, kau akan sampai pada usia 25. Itu kabar bagus, karena setidaknya kau tahu kau punya waktu 25 tahun untuk melakukan hal-hal yang kau inginkan. Apakah kau akan sampai pada usia ke-26? Aku tidak tahu, karena aku belum melewatinya. Tapi kau harus bersyukur dengan kabar ini.

Banyak peristiwa besar yang menyertai ulang tahunmu kali ini. Peristiwa itu terjadi di macam-macam tempat: di negaramu, di negara saudaramu, dan di dirimu sendiri.

Di negaramu, pada tanggal yang sama dengan ulang tahunmu yang ke-25, sedang terjadi sebuah peristiwa penting. Negaramu akan memiliki pemimpin yang baru. Semua orang menyampaikan dua hal: harapan dan ketakutan. Begitu kentara dua hal itu terlihat, setidaknya dari apa yang kau saksikan di dunia maya dan di pertemuanmu dengan beberapa teman atau kenalan.

(Ayahmu akan mengirimimu pesan singkat yang mendoakan keselamatan dan perlindunganmu dan ia menambahkan doa semoga kelak kau yang memimpin bangsa ini. Kau tidak pernah memiliki ambisi untuk menjadi presiden tapi kau tersenyum saja membaca pesan itu.)

Di negara saudaramu, hujan roket menghiasi langit dan kota, ledakan di mana-mana. Saudara-saudaramu bersimbah darah, terkapar di jalan-jalan. Perang itu tak usai-usainya. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk ini, selain berdoa demi keselamatan mereka yang teraniaya dan tak cukup berdaya untuk membalas.

Di dirimu sendiri, peristiwa besar itu mungkin luput kau lihat, tapi aku akan memberitahumu. Kau telah mengambil keputusan-keputusan besar. Itu bagus. Kau akhirnya bekerja untuk orang lain, sesuatu yang sebelumnya sangat kau hindari, karena kau merasa dirimu bukanlah orang yang cocok menerima perintah. Hal baiknya adalah, kau menemukan rekan kerja yang baik dan dapat membuatmu percaya.

Tapi tahukah kau apa peristiwa yang lebih besar dari itu? Kau memutuskan untuk mencintai seseorang lagi.

/2/

Jika ada satu hal yang kusuka darimu, itu adalah ketidaktakutanmu pada kegagalan. Kau tidak takut gagal. Namun, saat kau akhirnya terlahir ke dunia, kau sadar bahwa kau memiliki satu ketakutan. Kau takut tidak berbuat yang terbaik.

Maka, berita bahagia kedua yang ingin kusampaikan padamu adalah, kau akan tumbuh menjadi seseorang yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saat kau ingin mengerjakan sesuatu, maka kau akan mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk itu. Kau tidak peduli akan jadi bagaimana hasilnya, namun kau tahu, kau tidak boleh memberikan hatimu setengah-setengah pada apapun yang sedang kau kerjakan.

Kau harus bersyukur punya orang tua yang sangat demokratis. Ayah dan ibumu (kau akan memanggil mereka dengan sebutan papa dan mama) tidak pernah melarangmu untuk melakukan hal-hal yang kau inginkan, tempat-tempat yang ingin kau datangi. Mereka hanya berkata kepadamu, jika kau yakin dengan apa yang kau pilih, maka jalanilah. Mereka memberikanmu kebebasan. Dan, kau pasti tahu, di semua tempat di dunia ini, kebebasan adalah anugerah.

Kau memiliki banyak keinginan, namun sepertinya yang paling kuat adalah kau ingin bisa menulis. Kau ingin menjadi penulis. Aku tidak akan mengatakan kepadamu apakah di usiamu yang seperempat abad ini kau sudah mencapai cita-citamu itu atau belum, karena sungguh aku sendiri pun belum tahu. Tapi yang jelas, kau akan menulis, dan kabar baiknya adalah kau masih menulis hingga saat ini (tentu saja surat ini adalah sebuah bukti).

Kabar baik lain dan yang kukira paling utama adalah, kau akan mencintai seseorang. Kau sudah mengalami patah hati beberapa kali, namun kau tidak pernah menyerah pada cinta. Kau tahu ketika seseorang memutuskan untuk mencintai, maka terluka adalah konsekuensi wajar yang harus diterima. Kau memahami itu. Kau tahu kau akan terluka, karena mustahil mencintai tanpa terluka. Dan setelah luka demi luka yang kau alami, kau tetap memilih untuk mencintai, karena kau tahu itu baik bagimu dan kau berharap itu juga baik bagi orang yang kau cintai.

(Perempuan itu memiliki inisial huruf ketujuh, angka bulan kelahiranmu. Ia akan memberikanmu kejutan dengan hadir secara tiba-tiba di kota tempat kau tinggal dan bekerja, sehari sebelum ulang tahunmu yang ke-25. Ia berkulit putih, berambut sebahu, mengenakan kacamata, dan sama sepertimu, ia suka membaca buku. Ia adalah orang yang kusebut pada paragraf pertama surat ini, yang menemanimu melewati malam pergantian dan kau belum pernah melewati malam pergantian bersama seseorang yang kau cintai. Maka, ia istimewa. Dan ia tersenyum saat kau berkata kepadanya bahwa ia istimewa.)

/3/

Aku tidak ingin memberikanmu kabar buruk karena memang sejauh yang kurasakan dan kualami, tidak ada kabar buruk dalam hidupmu. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Kabar buruk adalah kabar baik yang belum kita pahami maksudnya. Maka, kau akan lebih memilih untuk memberi waktu yang cukup bagi hal-hal kurang menyenangkan yang kau dapatkan dan mencoba untuk memahami apa kabar baik di balik peristiwa itu. Untungnya, meski kau tidak selalu menemukannya, kau tetap percaya bahwa setiap kejadian yang berlangsung di hidupmu pasti memiliki manfaat.

Jika dalam surat ini aku boleh memberikan beberapa pesan bagimu, aku akan mengatakan bahwa kau sudah melakukan yang terbaik dan akan selalu melakukan yang terbaik. Kau sudah memiliki yang terbaik. Ayahmu, ibumu, adik-adikmu (pada usia kedelapan, adikmu laki-laki yang paling bungsu akan mendahuluimu untuk naik ke surga, jangan bersedih karena ia pergi dengan senyuman), sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, kekasihmu, semua adalah yang terbaik bagimu. Kau tidak perlu berharap mendapatkan yang lain dari apa yang sudah kau dapatkan. Kau mesti bersyukur.

Jangan cemas. Kau sering memenuhi kepalamu dengan kecemasan-kecemasan yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Kau terlalu memikirkan hal-hal yang begitu jauh hingga terkadang itu membuatmu kehilangan jejak pada apa yang kau miliki saat ini. Jalanilah satu hari demi satu hari. Jangan menghabiskan waktu dan tenagamu untuk membuat rencana-rencana. Hidup bukan serangkaian daftar yang harus kau penuhi. Kau hanya perlu menjalaninya dengan usaha terbaik.

Maka, aku akan mengakhiri surat ini dengan beberapa pesan singkat untukmu. Teruslah melakukan yang terbaik. Teruslah berbuat baik, kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Dan, yang terpenting, jangan kehilangan kemampuan untuk mencintai.

Dengan cinta,

Dirimu 25 Tahun yang Akan Datang

↧

Tetralogi Buru Pramoedya dan Karya Fiksi yang Baik

Perkenalan pertama saya dengan Pramoedya Ananta Toer terjadi kira-kira setahun yang lalu, saat saya sedang mencari-cari buku di sebuah toko buku impor bekas di sudut Yogyakarta. Sudah lama mendengar namanya, namun saya belum pernah membaca karya-karyanya, satu pun. Orang-orang selalu membicarakan Pram, Pram, dan Pram, setiap kali muncul pembahasan tentang pengarang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Saya pun sudah mengetahui bahwa Pram adalah satu-satunya pengarang Indonesia yang pernah dinominasikan untuk memenangi penghargaan Nobel Kesusastraan. Mengapa saya belum pernah membacanya? Karena saya tidak menemukan buku-bukunya. Mungkin karena saya tidak mencari. Atau mungkin karena saya sudah sempat melihat bukunya namun belum berminat membelinya. Ada banyak alasan yang bisa saya cari untuk sebuah buku yang tidak saya beli. Sebaliknya, tidak perlu alasan apa-apa ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah buku.

Sejujurnya, alasan pertama saya pada saat itu belum membaca novel-novel Pram adalah karena bayang-bayang “berat” karya pengarang kelahiran Blora tersebut. Dari yang saya dengar, Pram menulis tentang sejarah. Bayang-bayang lugu saya tentang “sejarah” adalah sesuatu yang berat dan sulit dicerna. Apalagi ketika sempat saya melihat novel-novel Pram kebanyakan tebal-tebal. Sementara pada saat itu saya merasa sedang berada pada fase tidak mampu membaca buku-buku berat dan tebal.