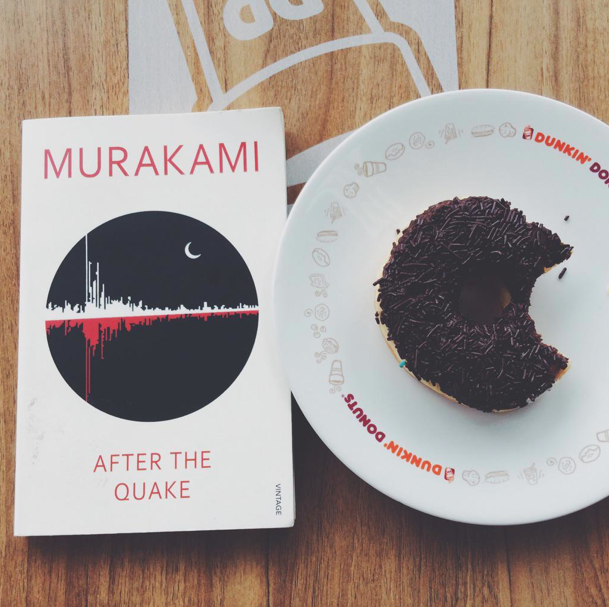

Ini buku keempatbelas dari Haruki Murakami yang saya baca, sekaligus kumpulan cerita keduanya yang saya baca setelah Blind Willow, Sleeping Woman. Saya tidak berharap banyak akan menemukan hal baru dari tulisan-tulisannya. Saya membaca kumpulan cerpennya ini hanya karena saya ingin menghabiskan tumpukan buku-bukunya yang belum saya baca, dan karena dua minggu terakhir saya sedang fokus membaca buku-buku kumpulan cerita pendek. After the Quake saya baca bersamaan dengan In Praise of the Stepmother, Mario Vargas Llosa, juga dua kumpulan cerita pendek dari pengarang Indonesia (di catatan berikutnya saya akan menulis tentang buku-buku tersebut).

Hal lain yang membuat saya ingin membaca After the Quake adalah, karena katanya kumpulan cerita Murakami ini ditulis sebagai respons si penulis atas peristiwa gempa Kobe. Saya tidak pernah mendengar tentang gempa Kobe sebelumnya. Baru saat hendak membaca buku ini. Namun, keterangan tersebut-Murakami menulis cerita pendek sebagai respons atas gempa Kobe-cukup membuat saya tertarik untuk membaca. Karena kita tahu, Murakami jarang sekali menulis cerita yang memuat, hm, katakanlah, ‘peristiwa sosial’.

Kebanyakan cerita-cerita Murakami adalah cerita-cerita yang sureal, penuh elemen fantasi, dan absurd. Kau bisa tiba-tiba saja melihat ribuan ekor ikan sarden berjatuhan dari langit, atau seorang laki-laki yang kausnya mendadak berlumur darah. Jarang kita temukan peristiwa-peristiwa ‘sosial’ di dalam cerita-cerita Murakami. Barangkali hanya di novelnya The Wind-Up Bird Chronicle yang memuat banyak cuplikan perang Vietnam.

Saya berani bilang bahwa Murakami merupakan pengarang yang tidak peduli-peduli amat untuk memasukkan unsur ‘permasalahan sosial’ ke dalam cerita-cerita karangannya. Ia lebih gemar menggali kondisi psikologi individu manusia dengan merangkai peristiwa-peristiwa yang sureal dan absurd. Maka, ketika membaca After the Quake, saya menduga-duga, apakah benar kali ini Murakami kembali (setelah saya membaca The Wind-Up Bird Chronicle) memasukkan unsur ‘permasalahan sosial’ ke dalam cerita-ceritanya?

Ternyata, jawabannya adalah: tidak.

Enam cerita di dalam kumpulan cerita After the Quake (saya membaca versi terjemahan Bternyata bukanlah cerita-cerita seperti yang saya bayangkan. Saya membayangkan cerita-cerita yang ditulis Murakami benar-benar merupakan rekonstruksi sejarah dengan, mungkin, mengambil sudut pandang penceritaan yang lain (memang agak naif harapan semacam ini). Ternyata, seluruh cerita di dalam buku ini hanya menggunakan peristiwa gempa Kobe sebagai pemicu efek samping yang mengubah jalan hidup tokoh utama, sehingga konflik pun muncul dan cerita bergulir tanpa ada signifikansi yang besar terhadap peristiwa gempa Kobe itu sendiri.

Cerita UFO in Kushiro mengisahkan Komura, seorang laki-laki yang istrinya tidak melakukan pekerjaan apapun di rumah selain menonton televisi dan menyaksikan berita-berita mengerikan seputar gempa Kobe, hingga suatu hari istrinya pergi begitu saja dari rumah dan tidak kembali lagi. Memang konflik cerita dipicu oleh peristiwa gempa Kobe, namun ceritanya sendiri bukan tentang gempa Kobe, melainkan permasalahan klasik dalam buku-buku Murakami, yakni eksistensialisme.

Landscape with Flatiron tentang seorang laki-laki yang punya kebiasaan dan kegemaran unik: membuat api unggun. Kebiasaannya ini ia dapatkan setelah keluarganya menjadi korban gempa Kobe. Sekilas tampak seperti cerita tentanggempa Kobe, namun sebenarnya tidak. All God’s Children Can Dance, Thailand, Super-Frog Saves Tokyo, dan Honey Pie pun tak jauh berbeda. Semuanya cerita-cerita yang, menurut saya, dapat berdiri sendiri dan bergulir sebagaimana mestinya tanpa peristiwa gempa Kobe. Atau, peristiwa gempa Kobe pada cerita-cerita tersebut bisa diganti oleh peristiwa apa saja yang traumatik.

Barangkali Murakami memang benar-benar tidak tertarik merekonstruksi sejarah, seperti pengarang-pengarang lain ketika mereka menulis novel atau cerita pendek berlatarkan ‘peristiwa sosial’ atau ‘permasalahan sosial’. Sebetulnya tidak masalah bagi saya, toh saya sudah cukup paham bagaimana Murakami memandang sebuah fiksi. Baginya, saya kira, fiksi adalah tempat berimajinasi dan bercerita, bukan wadah untuk menjejalkan atau menimbun fakta sejarah, apalagi jika melakukannya demi tujuan agar cerita-ceritanya dianggap berbobot dan bermutu.

Saat membaca After the Quake, saya justru lebih fokus pada bagaimana Murakami bisa melepaskan bebannya dari ‘peristiwa sosial’ yang ia angkat. Ia tidak merasa harus memasukkan data-data atau beberapa adegan peristiwa tersebut. Ia kembali ke cerita. Ia tahu bahwa cerita, bagaimanapun, mesti menghibur. Ia melakukannya sangat baik di cerita pendek berjudul Super-Frog Saves Tokyo, yang menampilkan adegan seorang laki-laki kembali ke apartemennya di siang bolong dan menemukan seekor kodok raksasa telah menunggunya (kodok raksasa itu meminta bantuannya untuk berkelahi dengan seekor cacing yang mungkin juga raksasa, demi menyelamatkan sebuah kota di Jepang agar tidak terkena dampak gempa besar).

Satu hal menarik dari enam cerita pendek di kumpulan cerita After the Quake adalah bagaimana Murakami tetap memiliki selera humor yang baik, bahkan ketika ia sedang menulis sebuah cerita yang berlandaskan ‘peristiwa sosial’ besar: gempa. Ia tidak tenggelam dalam arus opini bahwa cerita yang ditulis menggunakan ‘peristiwa sosial’ sebagai pondasinya, mestilah juga membahas dalam porsi besar peristiwa tersebut.

Saking tidak signifikannya peristiwa gempa Kobe di dalam After the Quake (melihat porsi adegan atau narasi yang membahas peristiwa itu sendiri)saya seringkali lupa bahwa cerita-cerita tersebut ditulis sebagai respons untuk gempa Kobe. Cerita-cerita itu bisa kita nikmati bahkan jika tidak tahu sama sekali tentang terjadinya gempa Kobe. Itulah yang saya rasakan saat membaca buku ini.

Saya kira begitulah cerita yang baik. Cerita yang tetap dapat dibaca dan dinikmati oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang peristiwa nonfiksi di dalam cerita tersebut. Tentu saja, jika seseorang memiliki pengetahuan akan peristiwa yang ditulis atau diangkat secara tersirat di sebuah karya fiksi, ia akan dapat melakukan pemaknaan yang lebih. Tapi, jikapun tidak, ia tetap bisa menikmati alur, karakterisasi, dialog-dialog, dan adegan-adegan cerita tersebut.

Lagipula, jika ingin menulis banyak tentang fakta peristiwa sejarah, bukankah ada banyak bentuk-bentuk tulisan lain yang lebih cocok ketimbang cerita pendek atau novel? Tulisan opini atau esei, misalnya. Atau barangkali, artikel investigasi? Saya percaya selalu ada bentuk tulisan yang paling tepat untuk sebuah ide atau keinginan si penulis. Cerita bukan tempat berkhotbah. Tidak pula layak, saya kira, menjejali cerita dengan data dan fakta sejarah yang bertumpah ruah, sehingga penulisnya mengesampingkan plot dan elemen-elemen fiksi lain.

Tentu saja hal ini masih bisa dan sangat boleh diperdebatkan. Tentang cerita untuk cerita, atau cerita untuk ‘misi kemanusiaan’. Tentang seni untuk seni, atau seni untuk ‘rakyat’. Tentang bagaimana kenikmatan dari sebuah cerita mestinya dibebaskan dari beban pesan moral apalagi misi kemanusiaan. Meski, tidak pula berarti memasukkan ‘misi kemanusiaan’ adalah hal yang keliru dan ambisius. Semuanya sah-sah saja, sebetulnya. Asalkan cerita ditulis dengan bagus dan dapat dinikmati. ***