Latar waktu yang diambil Pamuk dalam kisah dengan setting Istanbul ini adalah sekitar abad ke-16. Sekelompok miniaturist-sepanjang membaca saya membayangkan mereka sebagai seniman rupa, pelukis, atau ilustrator-mendapat mandat dari Sultan untuk membuat sebuah buku. Ternyata, masalah dimulai ketika sang mandor menggunakan teknik lukis gaya Eropa, yang dianggap menyalahi aturan agama dan membuatnya terancam sebagai seorang kafir.

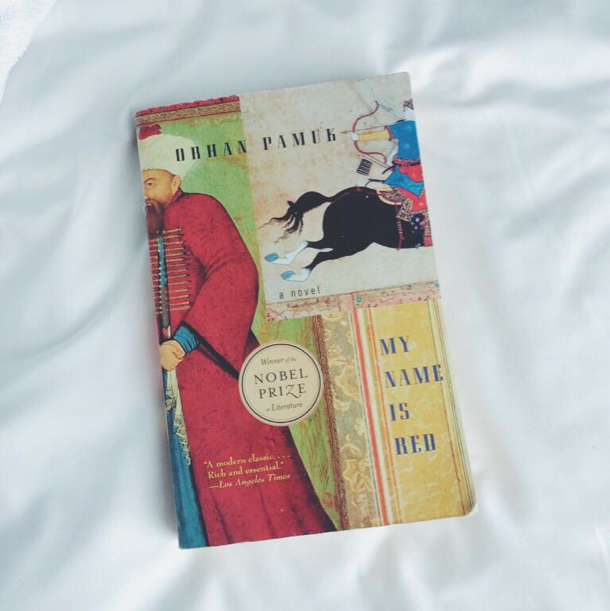

Hal pertama yang terlintas di kepala saya ketika membaca My Name Is Red adalah, Orhan Pamuk merupakan penulis yang tahu bagaimana cara menangkap perhatian pembaca dengan cepat. Bisa kita lihat langsung dari paragraf pertama novel ini. Dituturkan dari sudut pandang seorang mayat, Pamuk menggunakan narasi yang padat dan catchy untuk menggambarkan keadaan mayat tersebut yang baru saja dibunuh, dan dalam keadaan wajahnya hancur dan berdarah.

Paragraf novel yang tebalnya tak kurang dari 400 halaman ini dibuka dengan narasi yang saya pikir cukup dramatis. Membawa saya masuk ke dalam cerita dengan pertanyaan demi pertanyaan. Mengapa mayat tersebut menjadi mayat? Mengapa seseorang membunuhnya? Adegan pembuka My Name Is Red mengingatkan saya pada novel-novel Dan Brown. Misteri disodorkan sejak awal untuk membuat pembaca segera tertangkap dalam ketegangan dan rasa penasaran.

Selain mampu ‘mencekik’ leher pembaca sedari awal, saya melihat Pamuk sebagai penulis yang juga telaten. Pilihan kata yang ia ambil di sepanjang kisah di dalam My Name Is Red tidak bisa dibilang ‘biasa’, dan saya tidak bisa membayangkan penulis yang terburu-buru mampu merangkai, menata, dan memilih kata demi kata dengan sangat sabar seperti yang Pamuk lakukan.

Pada novel-novel lain, biasanya si penulis hanya memberi perhatian penuh pada paragraf-paragraf atau bab-bab awal, dan di sisa novel hampir dapat dipastikan, baik plot maupun narasinya tiba-tiba saja menjadi ‘kendor’ atau ‘kempis’. Paling-paling menjelang akhir novel, barulah si penulis memadatkan lagi narasinya dan memberi usaha lebih untuk menata kalimat demi kalimat, metafora demi metafora. Tidak demikian dengan My Name Is Red. Jumlah halaman yang banyak dan tokoh-tokoh yang jumlahnya tak bisa dibilang sedikit (belum lagi seluruhnya menggunakan sudut pandang orang pertama) tidak membuat Pamuk kempis sedikit pun. Memang, di bagian tengah Pamuk tampak kelelahan memilih-milih kata, sehingga narasinya tidak terasa sepadat bagian-bagian awal, tapi tetap saja jika dilihat secara keseluruhan, My Name Is Red adalah novel dengan narasi yang padat dan diksi yang memukau.

Karakter-karakter dalam My Name Is Red sangat variatif, mulai dari seorang lelaki melankolis yang menyimpan rasa cintanya terhadap seorang perempuan selama dua belas tahun dalam pelarian, kakek yang memiliki affair dengan pembantu rumah tangganya, seorang perempuan yang terjebak dalam perasaan bimbang memilih dengan siapa ia harus menikah di antara kedua lelaki yang menginginkannya, seorang perempuan Yahudi yang berprofesi sebagai penjaja pakaian sekaligus mak comblang, sampai seniman-seniman dengan karakternya masing-masing.

Yang menyenangkan dari membaca novel Pamuk ini bukan hanya karena karakter-karakternya variatif, melainkan juga karena semuanya memiliki suara sendiri-sendiri, alias dituliskan menggunakan sudut pandang orang pertama. Kita bisa memandang dari kacamata masing-masing karakter dan dengan suaranya masing-masing. Tidak hanya tokoh-tokoh utama dan tokoh-tokoh sampingan, bahkan benda-benda mati (lukisan) pun berbicara. Seperti seekor anjing yang mengomel betapa ia tidak menyukai seorang pendakwah beserta kelompoknya yang dianggapnya tak memiliki nalar dan akal sehat (saya mengira si anjing merujuk kepada kelompok Islam fundamentalis), sebuah koin emas yang telah mengelana dari kantong ke kantong lain, seekor kuda yang gagah dan menawan, sampai sebuah warna merah yang menggambarkan dirinya sendiri.

Tentu saja, menghadirkan banyak tokoh dengan menggunakan sudut pandang pertama tidaklah cukup. Tidak sedikit novel yang gagal karena penulisnya memiliki ambisi berlebih untuk memunculkan begitu banyak tokoh, namun tidak dapat membedakan suara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Untungnya, My Name Is Red bukan novel yang gagal (ya, tentu saja, Pamuk adalah salah satu peraih Nobel Kesusastraan).

Selain narasi dan permainan sudut pandang yang bikin melongo, saya kira Pamuk sukses dalam hal karakterisasi. Seluruh tokohnya hadir dengan watak dan suaranya sendiri-sendiri, yang membuat kita mampu membedakan suara satu tokoh dengan tokoh lain. Dengan mata tertutup, misalnya saja, saya dapat membedakan siapa yang berbicara di sebuah adegan, apakah Black Effendi ataukah Butterfly. Tanpa membaca namanya, hanya dengan membaca narasi dan dialognya, saya juga bisa mengetahui apakah yang sedang berbicara adalah si penjaja pakaian Eshter ataukah si janda Shekure.

Namun, dari semua hal, yang paling saya sukai adalah bagaimana Pamuk bercerita di dalam cerita. Saya mengingat bagaimana Syahrazad dalam dongeng mahsyur Seribu Satu Malam. Membaca My Name Is Red adalah membaca cerita-cerita dan dongeng-dongeng lain di dalam cerita utama. Philosophical artificers of boxes within boxes, kata John Updike dalam testimoninya yang saya temukan di sampul belakang. Salah satu dongeng ‘sisipan’ yang saya suka adalah tentang seorang raja yang mengurung putrinya karena dianggap terlalu cantik, namun kecantikan sang putri tak bisa dipenjara, ia menyelinap keluar kurungan dan tertangkap oleh seorang pelukis. Dan ada banyak lagi dongeng-dongeng lain.

Mengikuti konflik dan perseteruan yang terjadi di antara sekelompok seniman di dalam novel ini membuat saya teringat tentang satu adegan ketika saya kecil.

Saya baru saja usai mengaji dan sembari menunggu teman-teman saya yang lain selesai mengaji, saya mengeluarkan buku gambar dari dalam tas dan mulai menggambar wajah manusia. Saat kecil, saya suka menggambar wajah manusia, kadang dengan gaya manga kadang pula dengan gaya yang sekarang baru saya tahu disebut dengan istilah realis. Guru mengaji saya menegur saya yang tengah menggambar. Ia berkata bahwa dalam Islam kita dilarang menggambar makhluk hidup, karena itu artinya kita berusaha untuk menyaingi atau menyamai Tuhan, dan itu artinya dosa besar. Semenjak saat itu saya takut menggambar dan tidak lagi memupuk bakat terpendam saya itu (hingga saat ini saya merasa menggambar adalah bakat saya yang terpendam).

Selain hal tersebut, Pamuk juga mempertentangkan dua ideologi: Timur dan Barat. Dalam hal ini Timur diwakili oleh Islam (Istanbul, Timur Tengah) dan Barat diwakili oleh Venetian (Eropa) yang di dalam novel selalu mereka sebut sebagai infidel, kafir. Pertentangan ini berpusat pada tokoh Enishte Effendi, seniman muslim yang terpukau dengan gaya menggambar orang-orang Eropa, yang menangkap objek dan melukisnya hingga tampak lebih nyata dan indah dari aslinya, yang bertentangan dengan ‘ajaran’ dalam Islam: bahwa apa yang kita gambar seharusnya adalah apa yang juga dilihat oleh Tuhan. Manusia semestinya menggambar sebuah benda lewat persepsi Tuhan atas benda tersebut. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.

Terlepas dari itu semua, saya selalu merasa bahwa sepanjang hidupnya manusia akan selalu berusaha untuk mencari tahu tentang penciptanya, dengan cara apapun. Mempertentangkan dua ideologi yang berseberangan, melakukan hal-hal di luar norma, bahkan mengambil risiko dicap kafir seperti dalam novel ini, hanyalah beberapa hal yang bisa dilakukan manusia untuk mencapai misi tersebut. ***